「コラム」木造建築プロジェクト(高層木造ビル)の視察

いくつか東京の木造建築プロジェクトを視察してきましたので記載したいと思います。

溜池山王ビル

木質ハイブリッド構造オフィスです。

都心における高層テナントオフィスの木質化は、耐震性、耐火性、可変性の確保や、それらを合理的に実現する施工性の確立など様々な課題がありますが、これらの課題に対して合理的な解決を図っていました。

具体的には、周辺ビルが隣接する東西部を鉄骨造とし、耐震要素や設備機能を集約することで、中央部に各種木質部材をあらわしとした無柱の大空間を創出しているようです。外装面には、木質耐火構造部材の柱梁を 床には、型枠と天井仕上げ材を兼ねたCLTとRCの剛性床を、大梁には耐火木鋼梁を採用しています。視界の大部分を木材がしめる事務所空間には、モジュール設定がなされ、木材を傷めない間仕切り壁の設置や、空調吹き出し口と照明の増設移設が容易に行えるシステムを組み込み、間仕切り変更のフレキシビリティを確保したようです。外装面及び内装面に木材をふんだんに使い、なお機能的で優れた可変性と更新性をもつように設計していくことが重要なようです。

外装面は木造でこの建物は作っていますということがわかるようになっています。

ヤマト本社ビルA棟 B棟(銀座)

東京銀座で創業し、100周年を迎えたヤマトグループの本社です。区道を挟んだ2つの敷地に建つツインビルです。

木材利用は、発注者の要望により決定したとのことでした。

主架構は、木造柱ではなく、CFT(コンクリート充填鋼管)を採用し、空間の自由度を高めつつ、仕上げ材による木質空間としての表現に注力しているようです。外装では、寸法の狂いが少ない乾式保存処理木材、内装では、樹脂を含侵させた複合材フローリング、造作家具や鉄骨階段の上裏練り付け材、木粉入りの再生材ウッドデッキ等を採用しているようです。

東側サービスヤードです。

外装材は金属材料で構成する場合と比較して、製造に必要な二酸化炭素排出量を9割ほど削減し、内装材に関しては、杉林換算で、当該敷地の約2.3倍の広さの二酸化炭素の固定可能な木材を使用しているとのことでした。

斜線制限の緩和に伴い、建蔽率を80%以下とすることが求められています。外壁から1m跳ね出した建築面積に算入されない庇を木質化し、内部から連続する木天井として道行く人々が見上げる印象的なファサードを形成していました。軒の連なりを積層させています。

間が区道です。互い違いに床が存在しているのがわかるかと思います。

天井高さが変化する多様な執務空間を適材適所の木質系材料で仕上げていました。本社としての一体感を生み出すために、区道上空を緑豊かなアトリウムとしてデザインし、ワークプレイスをつなぐ要素として取り入れていました。執務室外周部の床や天井のレベルに段差を設けて、4.2mの一般的な事務所階高さの中で天井高さを2.1-4.4mに変化させ抑揚のある空間を作り出していました。大小の空間を区道に面して互いに向き合わせることで視線が斜めに抜け、互いを広く見渡せる断面構成としています。新型コロナ禍を契機として、場所に縛られないテレワークのような働きが浸透する中、オフィス内でも働く場所の選択肢が求められていました。天井高さが変化する段床空間に様々な用途の造作家具を組み合わせワークプレイスのバリエーションを窓際に創出しているようです。外周部の柱型を大きくセットバックさせることで、働く人々のアクティビティーが道路からの視線を遮ることなく窓辺に展開するようです。

銀座高木ビル

建物は、地下1階地上12階建て、最高高さ56m。構造は地下1階がRC造。SRC造。地上1-8階が鉄骨造。9‐12階が木造、鉄骨造。延べ床面積1341.83m2です

高さ56mは、銀座エリアにおける制限の上限のようです。建物の間口は8mであるため、高さと間口の比率、塔状比は、7ということになります。塔状比が4をこえてくると、難易度の高いものになり、回転力が下層部分に大きくかかります。上部構造体の重量が 振り子のように 建物の下層にかかってくると考えてください。賃貸業としてのビルですが、1フロアを1社に割り当てる構成となっており、将来的に、様々な用途に対応できるように階高は5mとなっているとのことです。

最大の特徴は、ビルの上に木の箱をのせたようなデザインです。最上階から4層分が、柱梁も含めて木造となっています。木造部分の道路側をバルコニーテラスとしたことで、箱の外形がより印象的になっています。木材は、地産地消という観点から、東京多摩地区でとれた国産杉材を使っているとのことでした。

鉄骨部分にはしっかりとブレースが入っているのがわかるかと思います。3階、4階、9階の奥行側には揺れを抑える制振部材も併用しているとのことでした。

一階部分は、この建物が木造にこだわっていますよということを示すために、木で表現されていました。

このビルで部分木造が採用された背景には、木材活用の社会的意義や見た目のユニークさ以上に、ビル構造としての優位性があげられるようです。木は、鉄やコンクリートに比べて比重が軽いため、部分的に木造化すれば、その分だけ軽量化につながります。上層が軽いほど構造として有利になるためという理由で採用されたとのことでした。構造設計者としては、大変ですが、部分的に木造を使っていく意義は、大きくありそうです。また、防耐火の要求性能として、中高層ビルの最上階から4層は、地上4階建てと同じく1時間耐火建築物でよいとみなされているようです。耐火被覆は、要求性能があがるほど、被覆に石膏ボードを用いているため、とても厚くなりがちですが、1時間耐火であれば、十分な内部面積を確保できるということがあるようです。外装材としての木は、塗装8年スパンで塗りなおす計画とのことで、メンテナンスも考えて計画しているようでした。

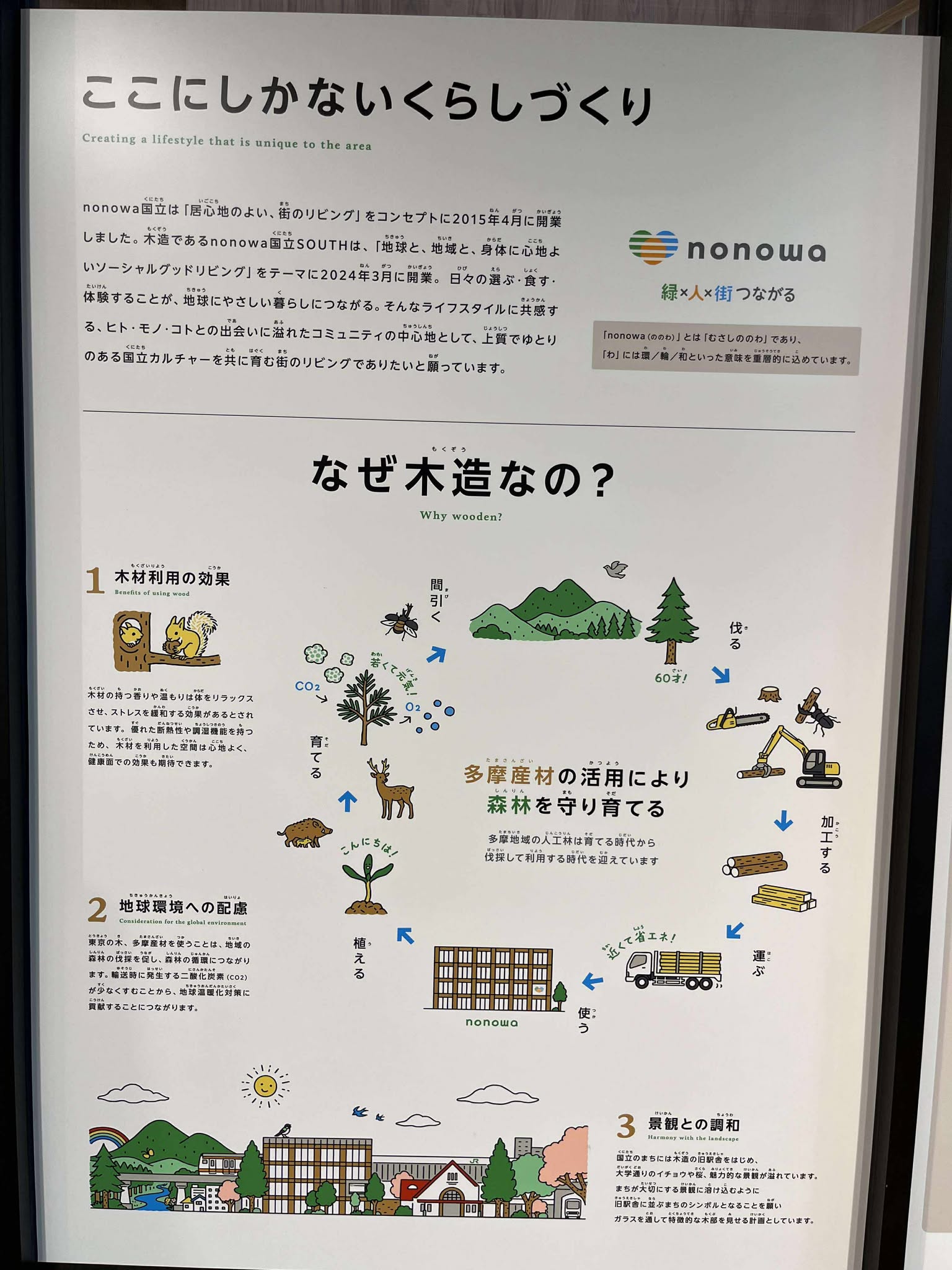

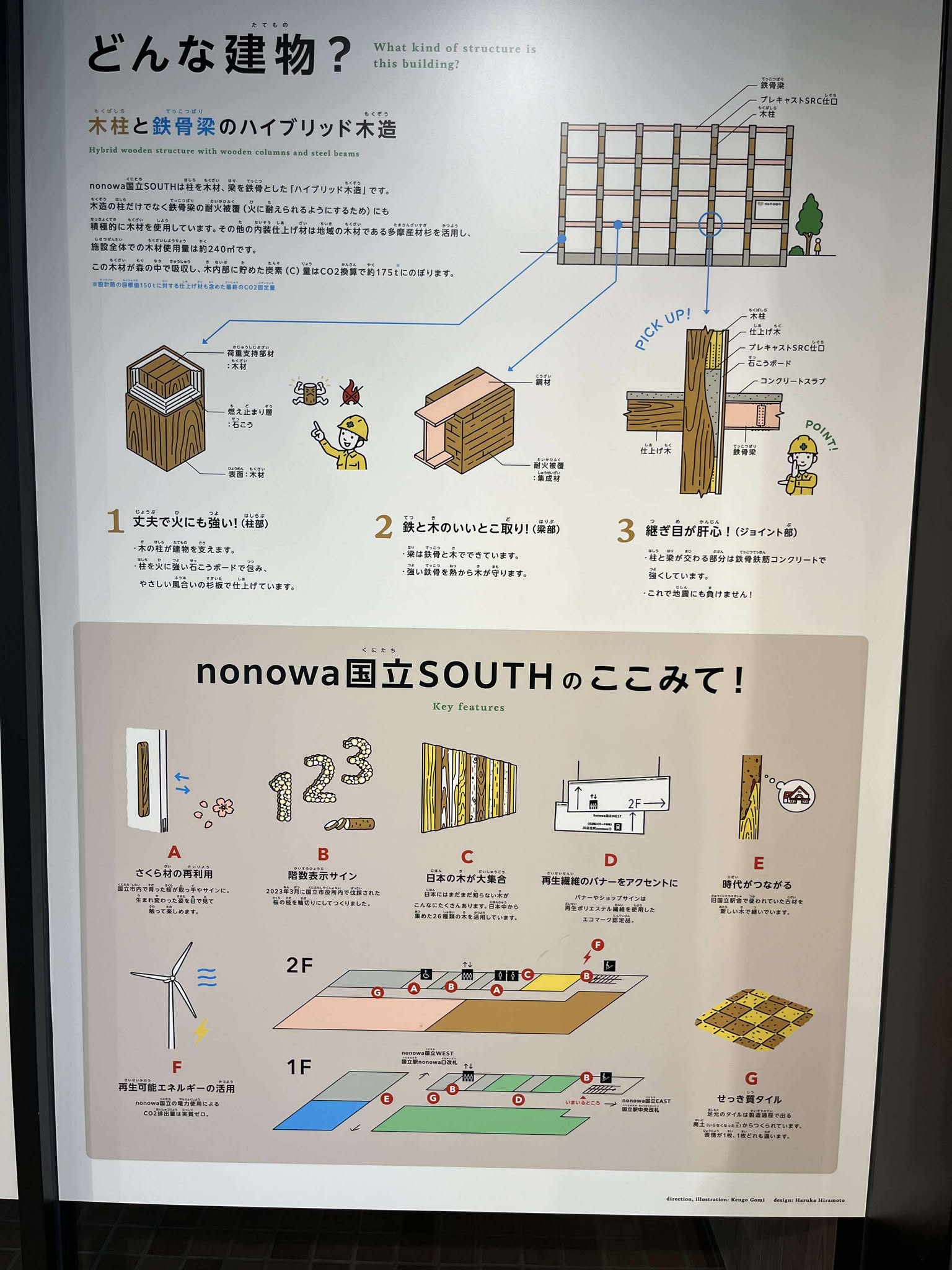

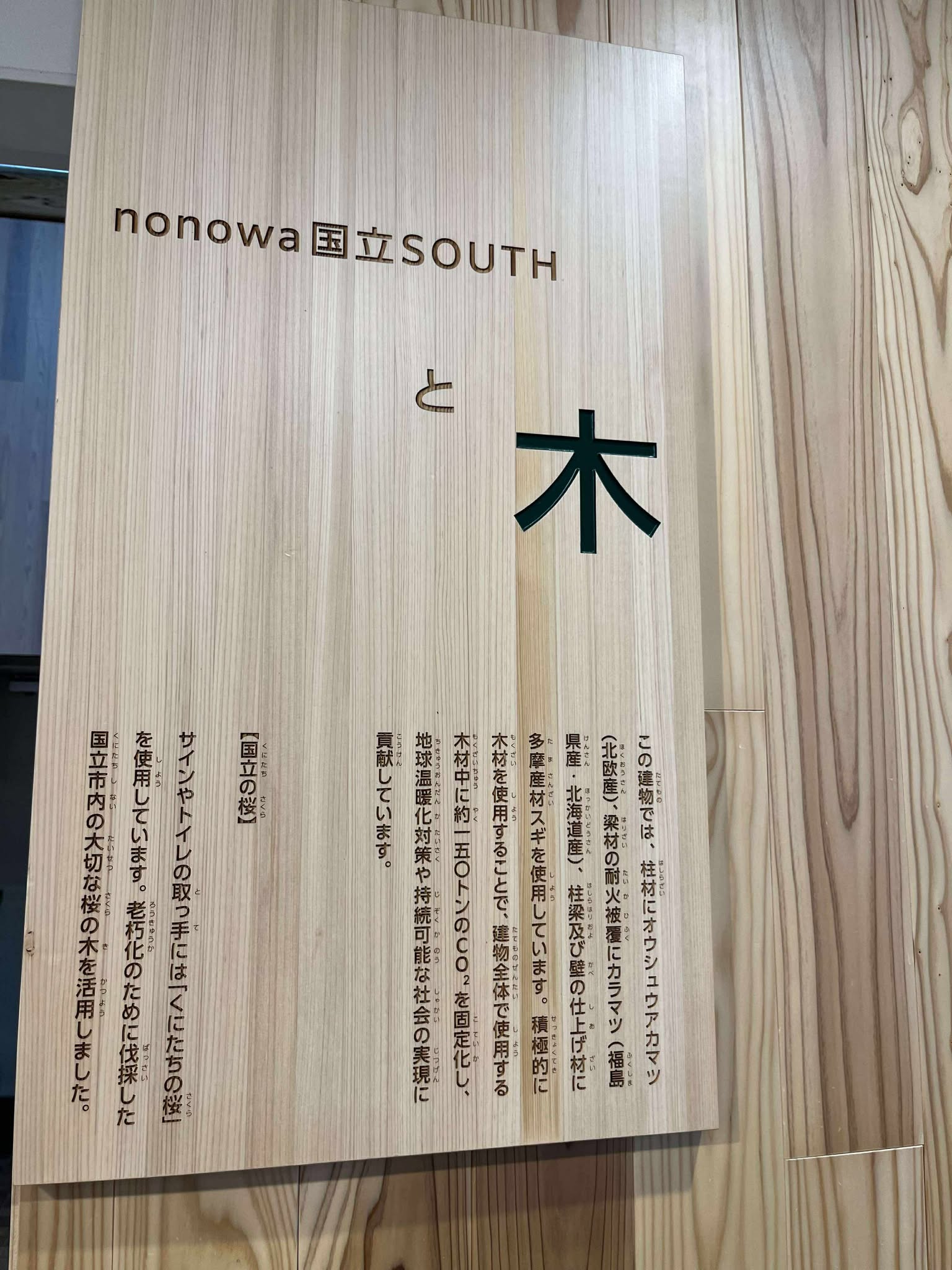

NONOWA国立SOUTH

JR国立駅前に存在している木造商業施設です。ガラス張りの外装から、木造の柱が透けて見え、外観から木造建築物とわかるものです。延べ面積は2420m2。柱が木造で、梁が鉄骨造の混構造です。商業施設らしく、開口部を広く複数もうけ、ショーウインドウとしての視認性や、入店しやすさを訴求したようです。

外観です。

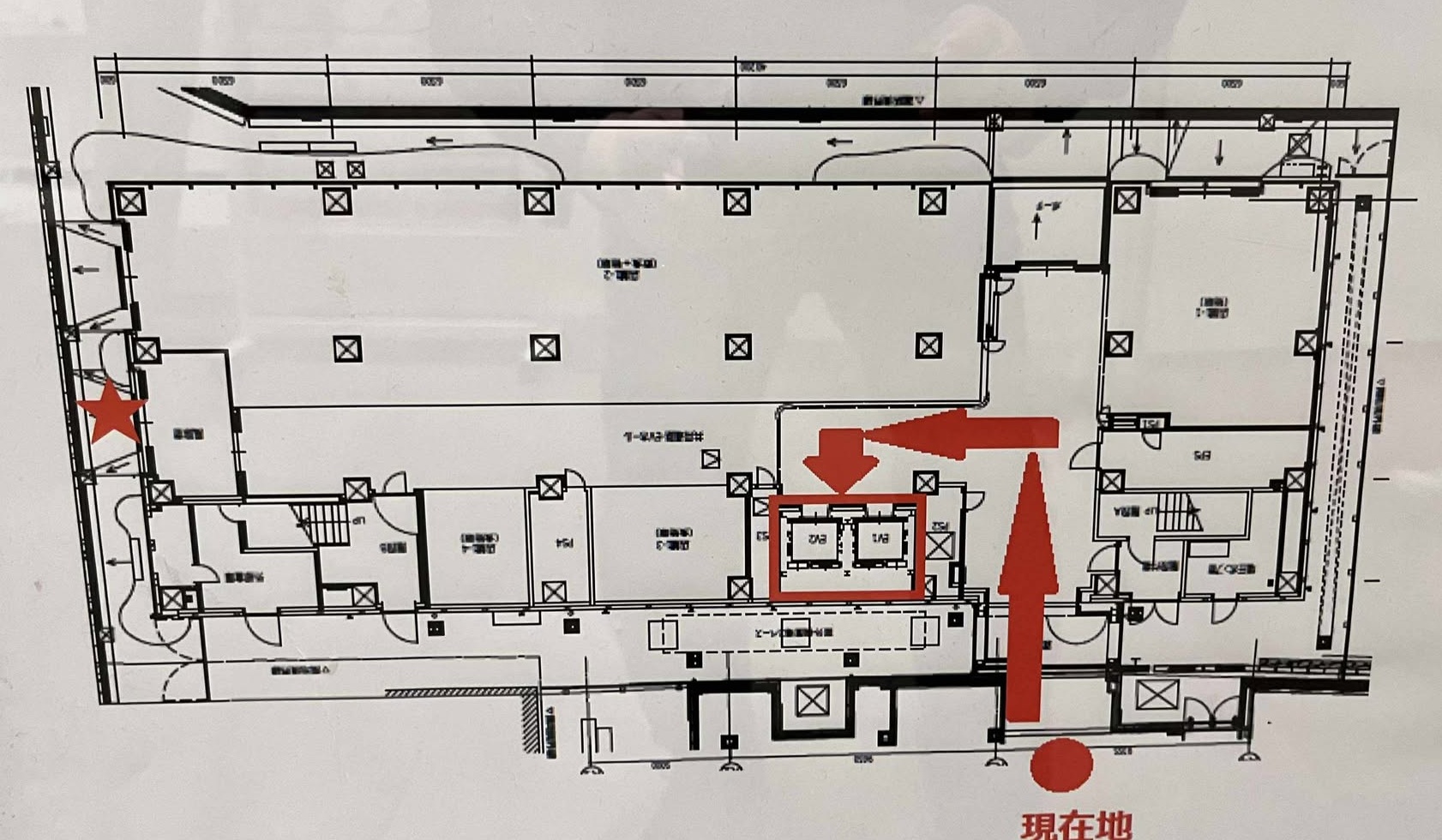

平面図です。シンプルなスパン割りで、建物も整形となっています。

柱と梁の接合には、鉄骨鉄筋コンクリート造の仕口ユニットを設けていました。耐震性は剛接合で確保するようです。筋交いや耐力壁が不要なため、開口部を潰さない設計となり、有利です。木造というだけでは、お客さんは満足しないので、開口部や床面積を減らさない工夫で鉄骨造と同等の施設を設計施工していくとのことです。

1階部分内観です。木造建築物というのが、一般の方でもわかるようになっています。

2階内観です。

トイレにも木が装飾されていました。

面白かったのが、エントランスの人に良く目につく部分に、この建物の特徴を明示しているところでした。木材を建物に利用して、循環型社会をつくっていこうという明示です。

梁は鉄骨とし、柱と梁の仕口部分がこだわっていることがわかるかと思います。

桜の木の取っ手です。

木による 階数明示のサインです。

日本の木が大集合しています。

以前の建物で使われていた木を継木して再利用しています。

タイルが使われています。

多摩産材の木を使用していると明示しています。

柱は欧州アカマツを使用しており、耐火被覆にカラマツ。仕上げ材に多摩産材の使用してるということで、部分的に その場所の木材は利用するしか、今のところなさそうですが、地場産の木材も使っており、少しずつ 国産材の利用を図っていくことかと思います。

まとめ

溜池山王ビルでも、ヤマト本社でも、高木ビルでも、NONOWA国立でも、全てが木造で作るということには、無理があるようです。

しかしながら、木材をふんだんに使い、効果的に、鉄骨やコンクリートなどを使って、木造建築物を構成していました。鉄骨と、コンクリートと木材をどのように組み合わせながら、効果的に建築を作っていくのかが重要であろうと思います。高層であれば、高木ビルのように部分的に用いることも構造交えながら重要であり、木造建築物の今後の展開に大いに期待するところであります。

おまけ

東京にて、晩は古い友人らと会食しました。場所は立石。下町情緒あふれる面白い街でした。

■事例

弊社の木造建築物の事例を紹介いたします。

「設計案」共同住宅 木造3階建ての計画「神戸市で木造3階建て共同住宅を設計|耐震等級3・収益8%・法規対応の全記録」(許容応力度計算による構造計算 含む)

「設計実例」狭小間口の家 木造3階建て(ペントハウス付き) 建築計画と構造計算(間口3.4m 奥行14m 許容応力度計算)

お気軽に お問い合わせください。