「コラム」梼原町 木造建築物(高知県 隈研吾設計)の視察

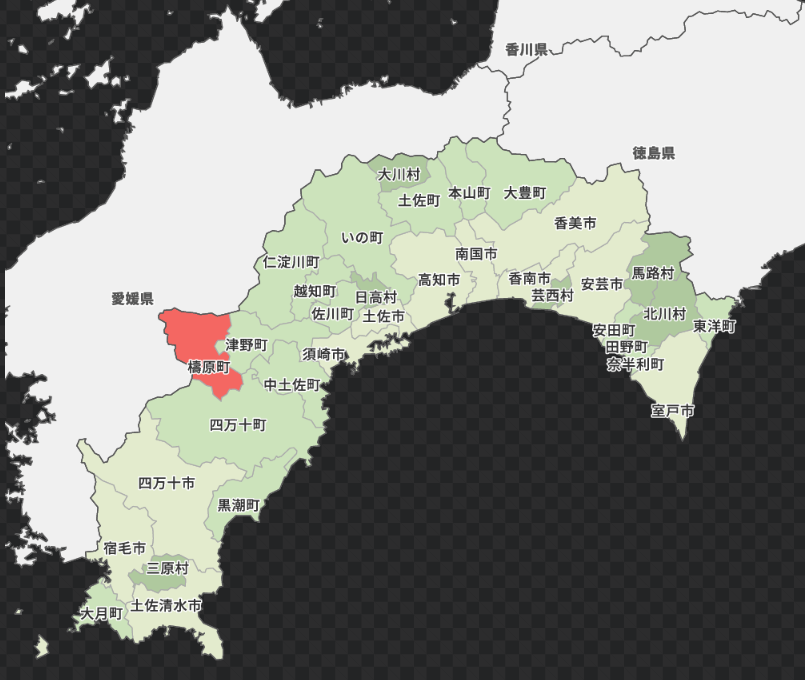

高知県に隈研吾氏の木造建築がまとまって存在しているということで、友人の誘いを受けて、いっておりました。高知市から70kmほどの山間部にあり、車でないといきづらいところではあります。

梼原町総合庁舎

外観です。杉で作られています。杉は梼原の産業の中心です。しかしながら、ヒノキや松に比べて強度が弱く、中央のアトリウムや議場が必要とする大スパンを杉で支えようとすると、巨大な集成材となります。しかし、地域の向上では、大断面寸法の製作は不可能だった。そこで考えられたのが、2000×700以下の小さなピースを組み合わせた一種の格子梁システムであったようです。

幅2200㎜×高さ600~1500mmのパーツ化されたパネルを市松状に配置し、スライディングウォールを開くことでアトリウムと外部広場との一体的な利用が可能となっています。

18mのスパンを飛ばすために杉の集成材の梁をダブルでかけることで、天井の重量感を軽減し、軽い感じをだしています。

柱も200㎜角の材を4本配置し、隙間に梁を挟み込む形の構成としていました。

空調に使用する外気は、ピット内のクールチューブや、屋根内の通気スペースにて予熱を冷却した後に、空調機に取り込まれます。

アトリウムは、外部に対して開くことができます。

施設東側です。

外壁に損傷が生じていました。

バックヤードです。後部からの搬入も問題なさそうです。

施設西側です。

まちの駅 ゆすはら

地場産材を扱う店舗と15室の宿泊室からなるホテルの複合施設です。梼原町は、坂本竜馬脱藩の街道に面した町としても知られるが、街道に沿って、多くの茅葺屋根の茶堂と呼ばれる旅人用の休憩施設があることで知られています。その茶堂の文化的伝統を継承して、施設を造られることが望まれたようで、立面部分に、茅を用いてデザインされていました。

外観です。

前面道路に面した店舗入り口の低層部は、常時開放可能なガラス建具とし、その上部を2000×980mmを基本とする茅ユニットで重ね仕上げていました。通常の茅葺屋根が下地に対して、垂直に垂直に茅を差し込み、固定しています。小口が外部に面しているのに対して、下地組と水平に茅の束を縛り付けていました。上部に位置するユニットが、下のユニットの上端を覆うことから茅小口があまざらしとならない納まりとし、茅の長寿命化を図っていました。ユニット両端のスチールマリオンに回転軸を取り付けることで、回転可能な詳細とし、積極的な外気の取入れと茅のメンテナンスを容易なものとしていました。

入り口は、ガラスのノンディテールとし、綺麗に仕上がっていました。

上部には トップライトが存在していました。

内装には渋皮を残した杉丸太が用いられ、テクスチャーがいい案配でした。

一見して、木造かと思いましたが、よく見ると鉄筋コンクリート造でした。

このあたり、木造のように思わせる設計の見せ方が それなりに上手なんだと思います。

梼原 木の橋ミュージアム

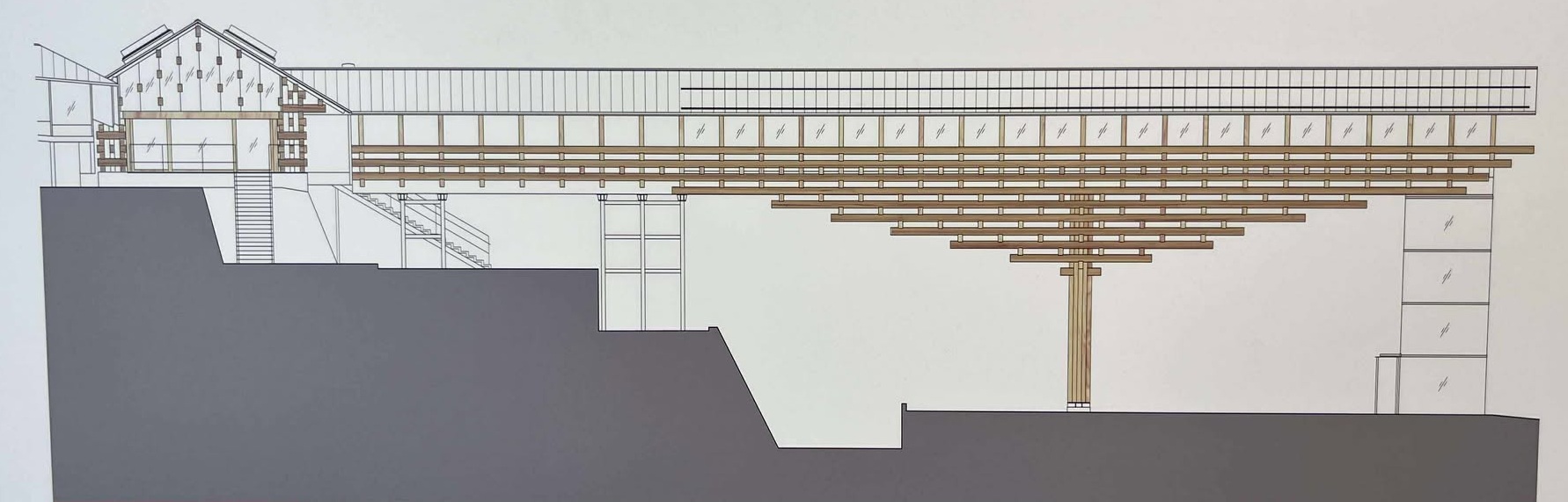

北側外観です。中央の鉄骨の柱と木質柱の支柱から、180×300mmの杉の集成材を400mmずつせり出した構造です。南北にそれぞれ4mずつせり出していました。 ブリッジの長さは 47m。

この足元がとても重要です。

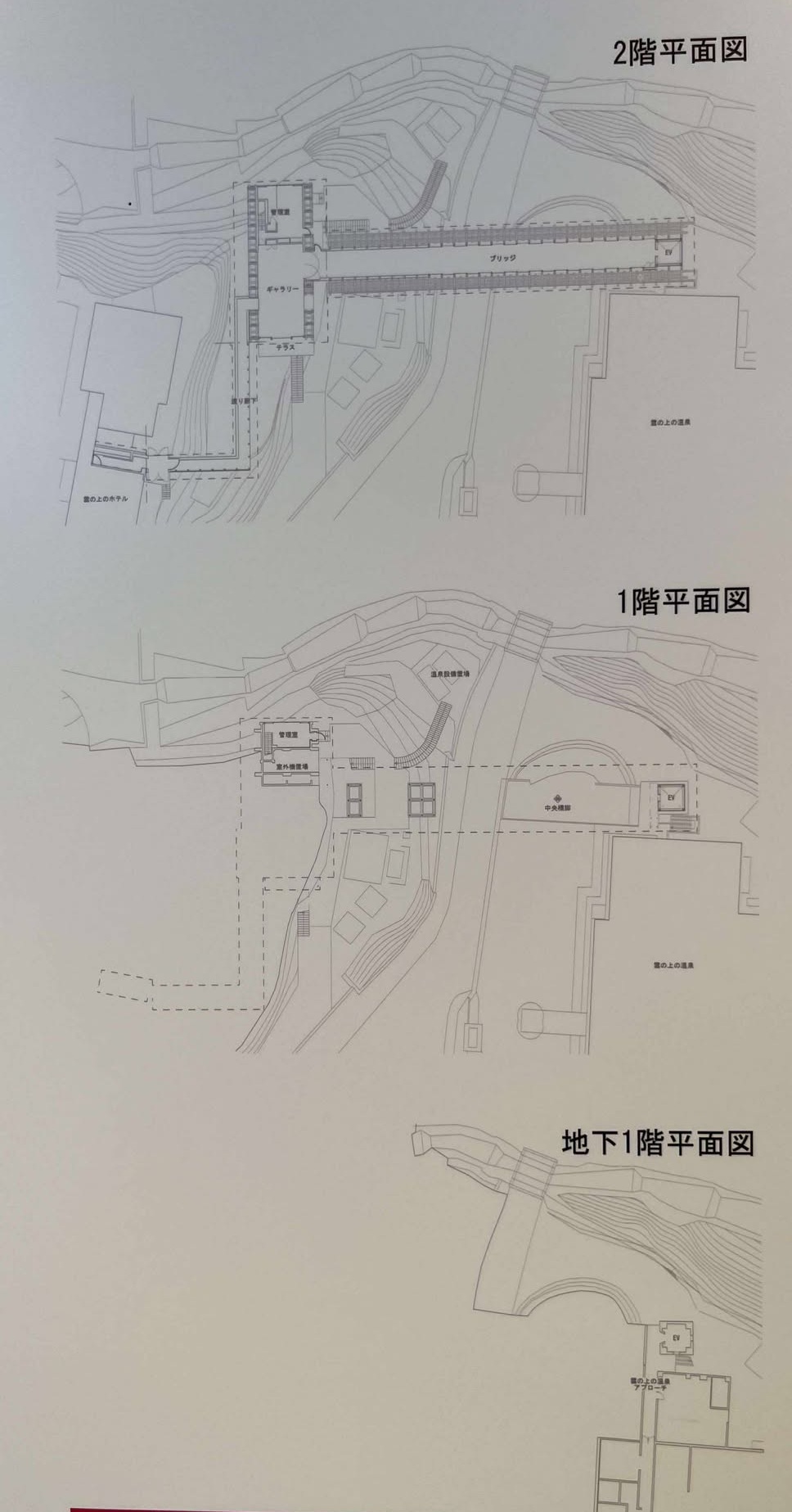

平面図です。47mもギャラリーは存在しています。

もともとは東側に雲の上のホテルが存在し、西側に雲の上の温泉が存在していました。道路によって分断されていた二つの公共施設を橋状の公共施設でつなぎ合わせ、地域交流の懸け橋となるミュージアムを計画したということです。

断面図です。このやじろべえ型として、柱が 上部を 支えているのがわかるかと思います。

梼原の森に囲まれた公園の中に町産材をふんだんに用いた木の橋をかけることで、梼原の象徴となる建物を考えたとのことです。

47mというギャラリーで、30mというスパンでは、コンクリートを思わせる 塊のような大断面材がかかってしまい、見た目にもよろしくないということで、小断面部材を集積させることで、木造デザインを追求しています。両端から刎木を重ねて持ち出しながら、橋桁をのせていく刎橋と呼ばれる架構形式にヒントを得て、デザインをしていったようです。180×300mmの集成材による連なりで全体を作り、鉛直荷重を受ける橋脚を中心として、両端のバランスをとることで、やじろべえ型の橋という架構形式ができあがったようです。

橋 ギャラリーも とても 静かでしたが、意味のある空間でした。

梼原 雲の上の図書館

ルーバーを外部に貼っているだけですが、ないのとあるのとで、デザインは大きく変わります。陰影のあるよいものに変わります。

木造架構を 彷彿させる、綺麗な屋根と架構を示していました。

バックヤードもうまく書籍を搬入できるようです。

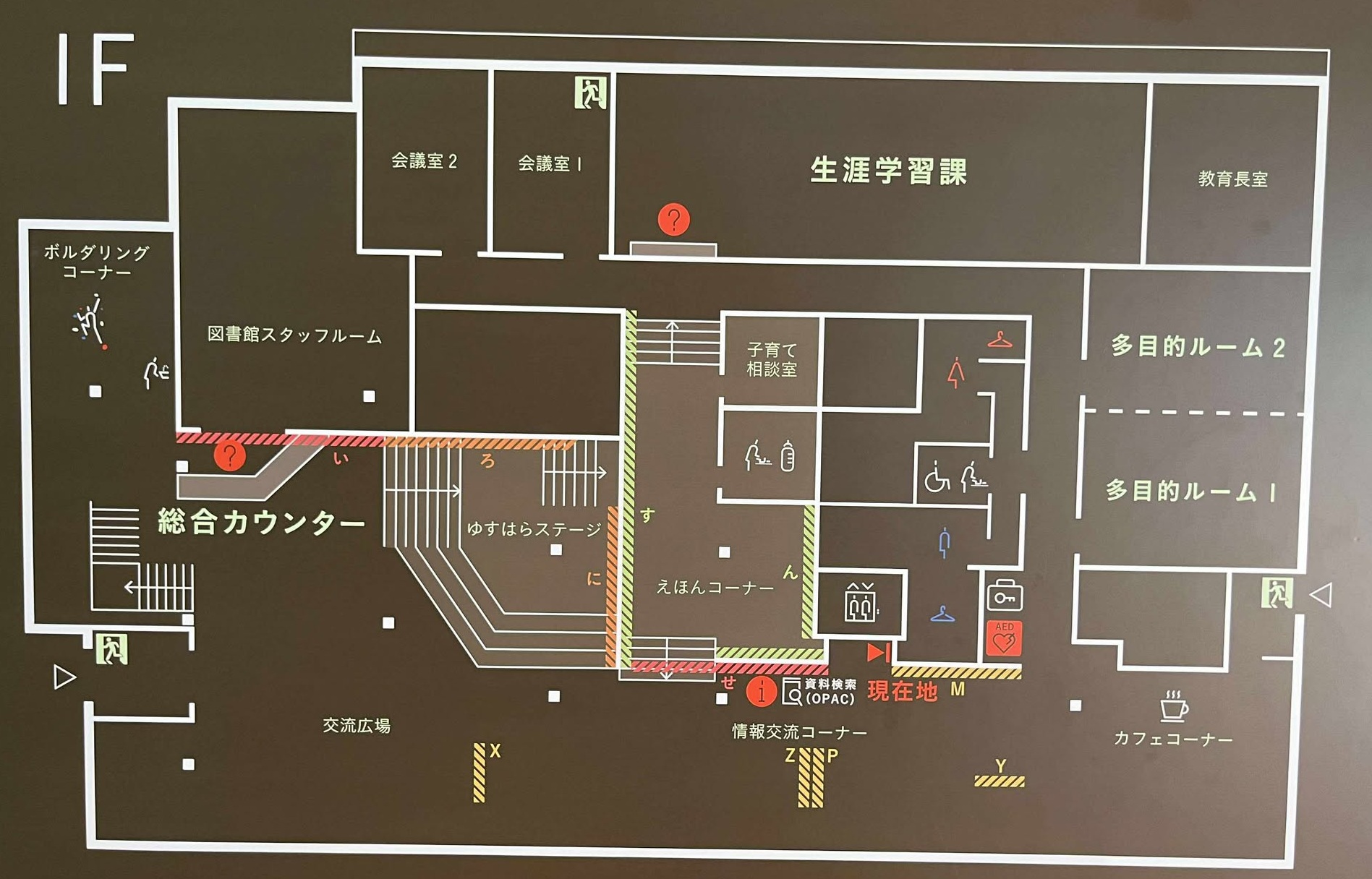

1階の平面です。

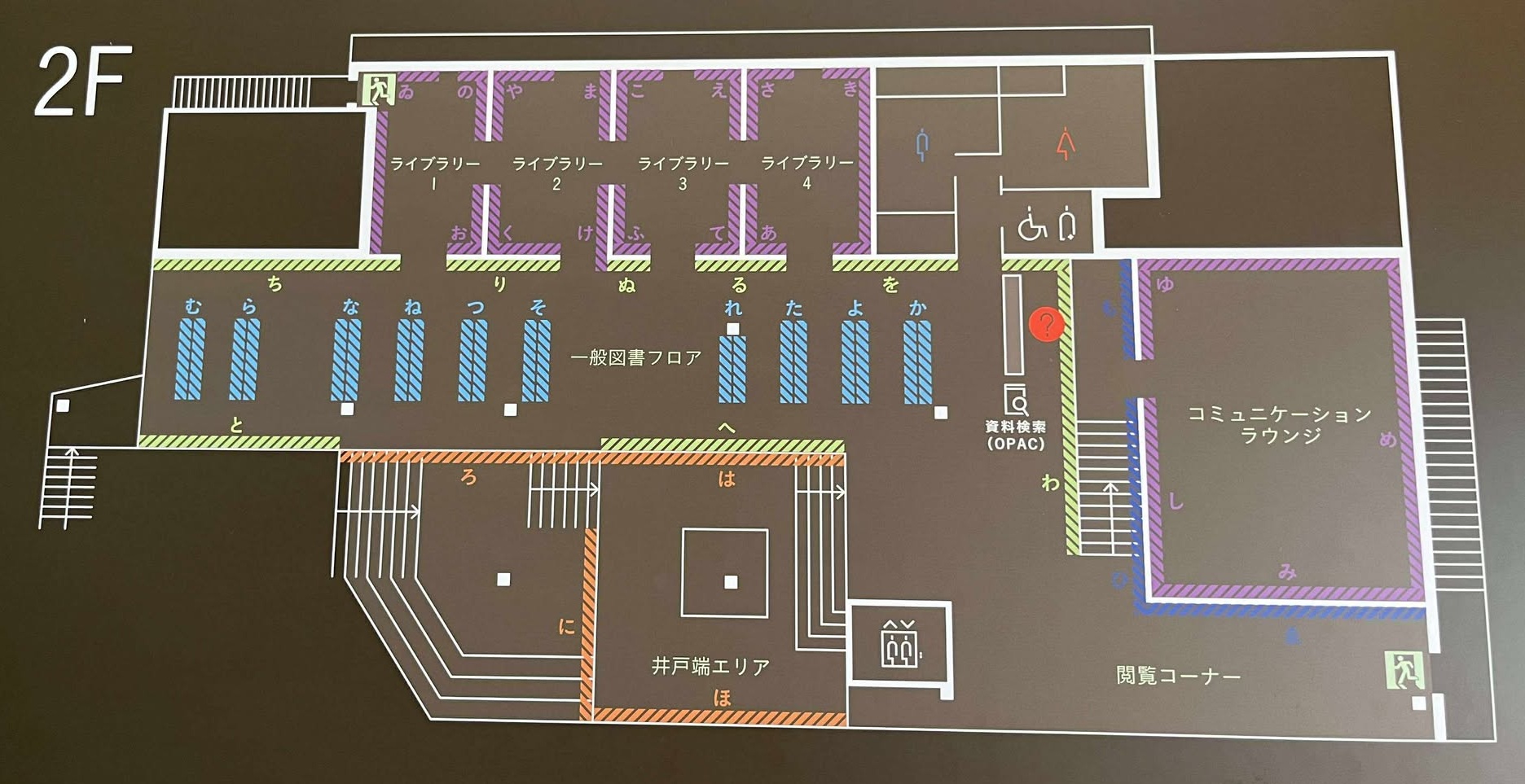

2階の平面です。

エントランス部分です。ここで集まって、イベントもできるようでした。

入り口周辺です。

ところどころ、ハイサイドライトから採光がとれるようにしてありました。

内装材としての木材は、構造材としての要素をもたないため、耐火等の規制もないようです。よって、鉄骨で躯体をきちんと作り、

比較的安価な木材で、内装と外装を華やがせるという手法は、費用対効果も高く面白い試みだと思います。

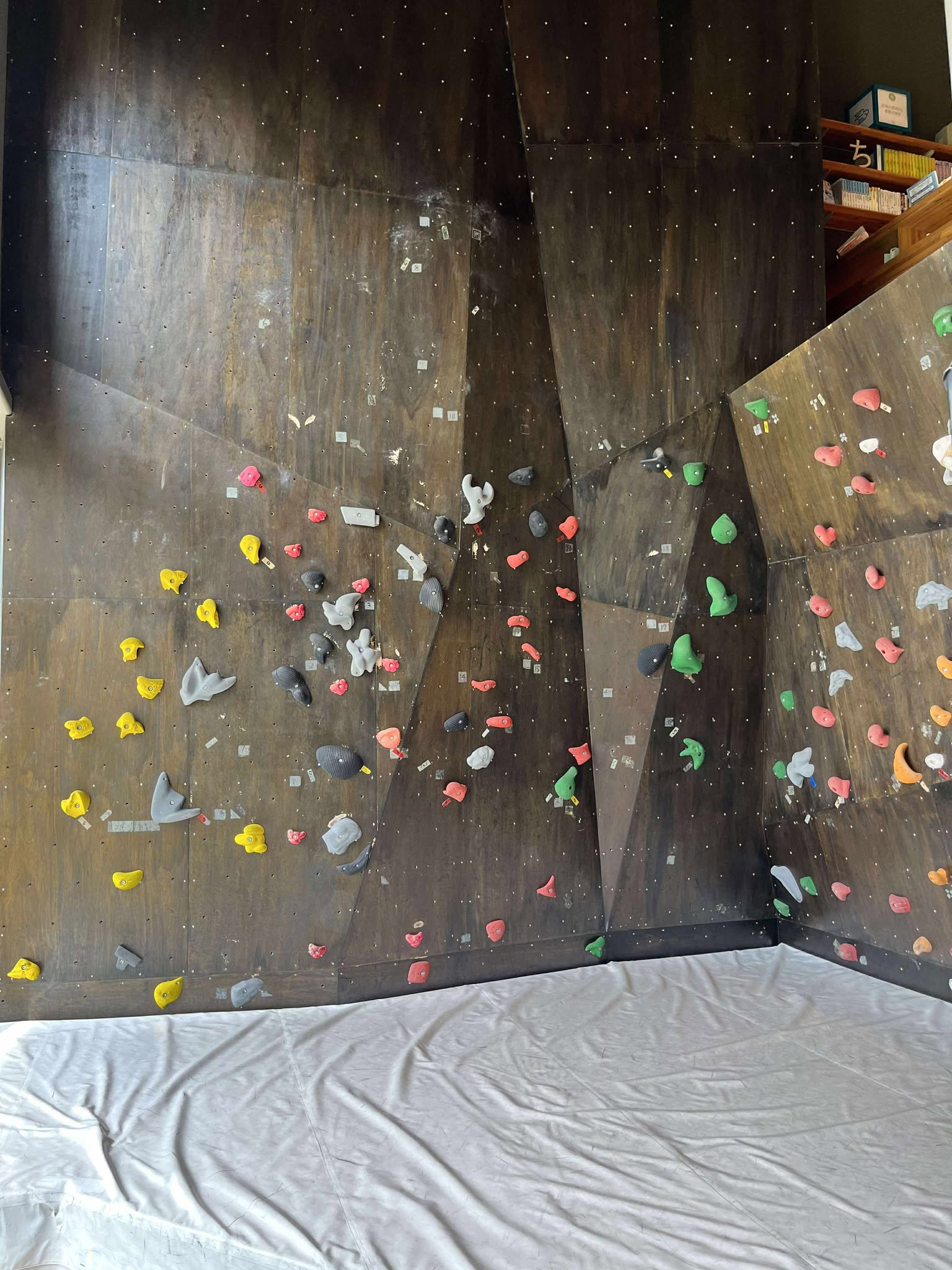

その他、エントランス横に ボルダリング場所があり、けっこう使われているようでした。

まとめ

隈さんの木造建築物を見てきましたが、躯体を木造とする場合でも、小さな材をうまく組み合わせて、構造体をまとめ、軽やかな印象を感じさせる設計でした。その他、鉄骨造とRC造で躯体は作って、内外装材のポイントで 木材をうまく使うことで、木の温かみや面白味、可能性を感じさせる設計となっていました。

■事例

弊社の木造建築物の事例を紹介いたします。

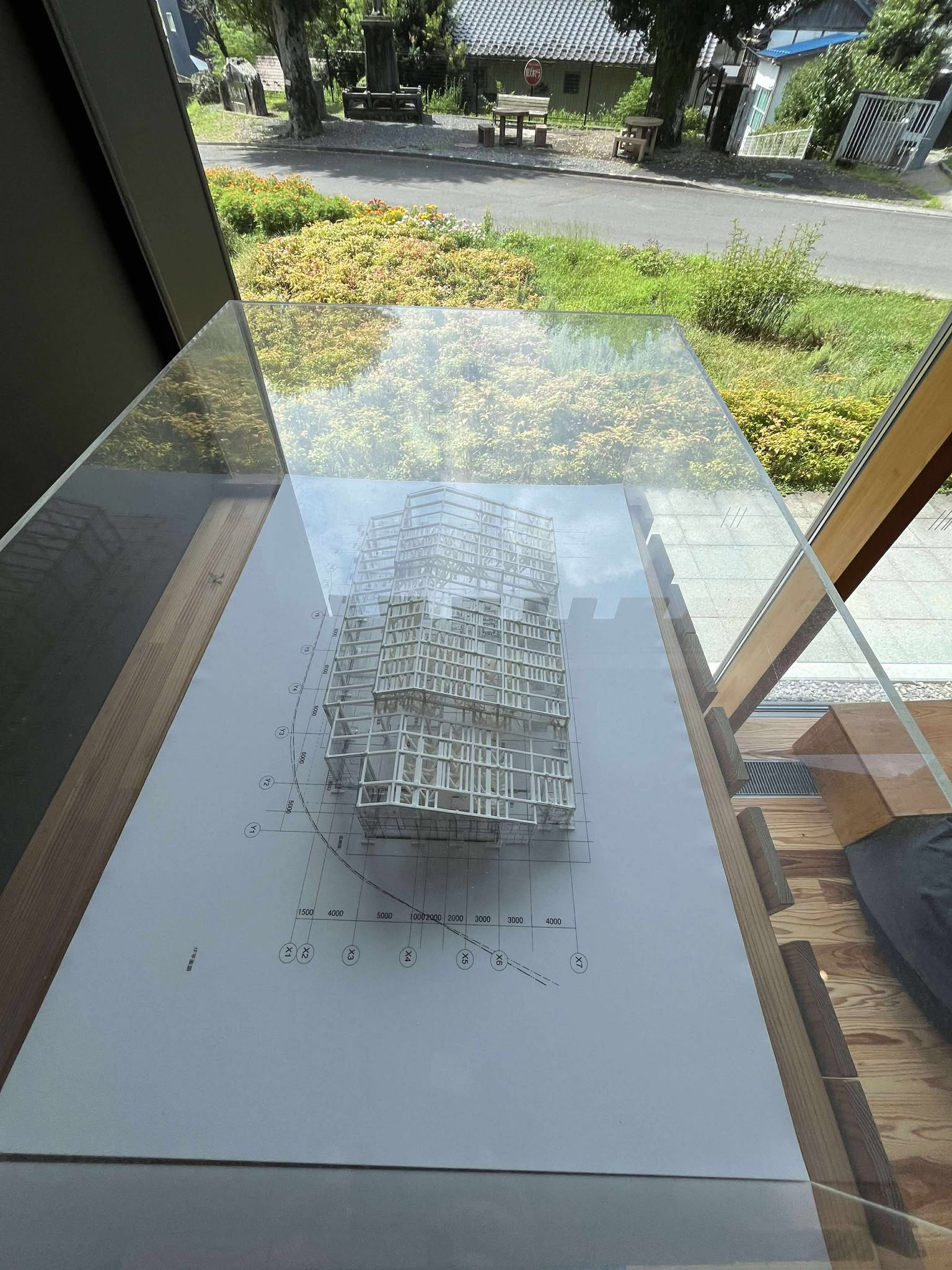

「設計案」共同住宅 木造3階建ての計画「神戸市で木造3階建て共同住宅を設計|耐震等級3・収益8%・法規対応の全記録」(許容応力度計算による構造計算 含む)

「設計実例」狭小間口の家 木造3階建て(ペントハウス付き) 建築計画と構造計算(間口3.4m 奥行14m 許容応力度計算)

お気軽に お問い合わせください。