加古川 幼稚園 増築工事監理 給食棟新築工事

加古川の幼稚園の 増築工事で、現在 給食棟を 新築しました。当社は、設計監理をしています。

■竣工写真

外観です。入り口付近です。

裏手の外観です。鉄骨のALC板を外壁としています。

公園側には、看板を設けています。

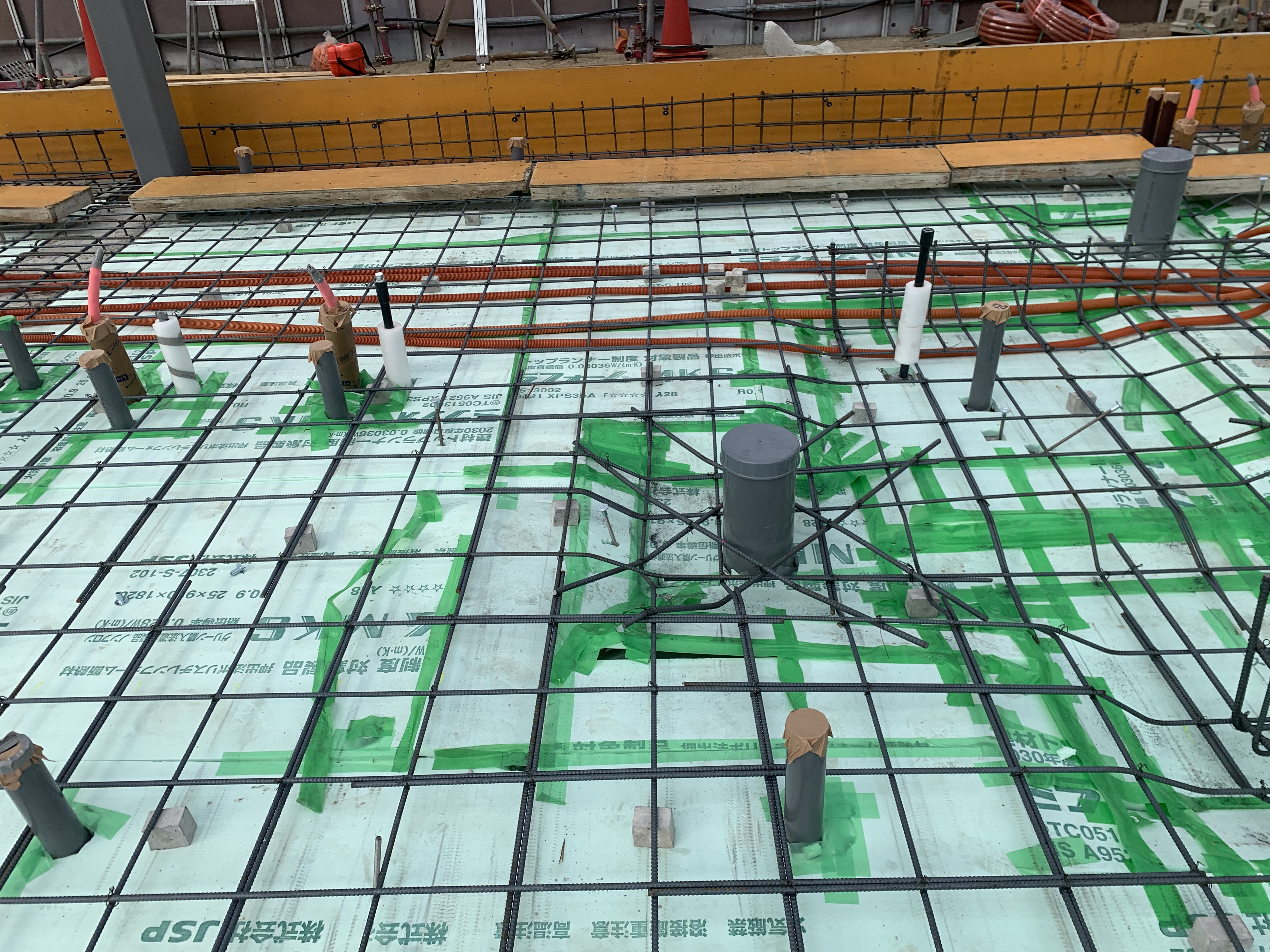

■基礎工事

■基礎の鉄筋検査

基礎全体の写真です。

柱廻りです。

地中梁FG1です

B×D=400×500 上端筋 下端筋 5-D22

スターラップ D13@200

柱廻りです。

主筋 12 D16 帯筋 D13@150

主筋の定着要領です。

柱です。

FG2 B×D=400×500 上端筋 下端筋 6-D22 スターラップ D13@200

地中梁に 設備の大き目の配管を通す箇所が4か所あります。配管廻りは、開口部補強をしっかりとして配管を通します。

基礎が完成したら、この後、コンクリートスラブを打設することになります。

柱脚周りは、このような基礎形状としています。 下端筋は 10 D13です。

コンクリートが打設し終わりました。

■鉄骨製品の検査確認(鉄工所にて)

幼稚園の給食棟の工事のために、使用される鉄骨部材の検査をしに、鉄骨の製作所までいって検査して参りました。

今回は、姫路市近くにある鉄骨製作所です。

製品検査をおこないます。部材のサイズの確認をしています。

H型鋼の ウェブとフランジのサイズを確認しています。

柱と梁の仕口分の溶接の状況を超音波探傷試験にて、検査しています。

欠陥があれば、今一度、製作しなおすことになります。今回は、合格となりました。

部材の確認をしていきます。

母屋部材と梁部材など様々な材が 構造体として使われるため、それを確認していきます。

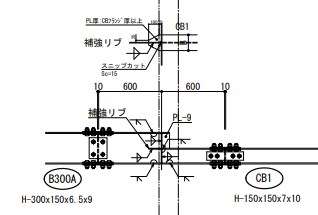

今回は、柱と梁の仕口 ダイアフラム部分が 段差となり、内ダイアフラムがしっかりと作成されていることが重要となります。

図面上ではこのような表現としています。今回の製作所の見るべきポイントとなっています。

製作所のかたの話では、仕口部分は、柱と梁を付けた状態(上記写真)で運ぶと、トラックにのらなかったり、搬入に苦労するので、柱と梁は、現場にて、溶接するということもごくまれにあるということでした。しかしながら、品質という面では、製作所にて、仕口部分をしっかりと溶接し、製作することの方が 状況はよくなるとのことでした。

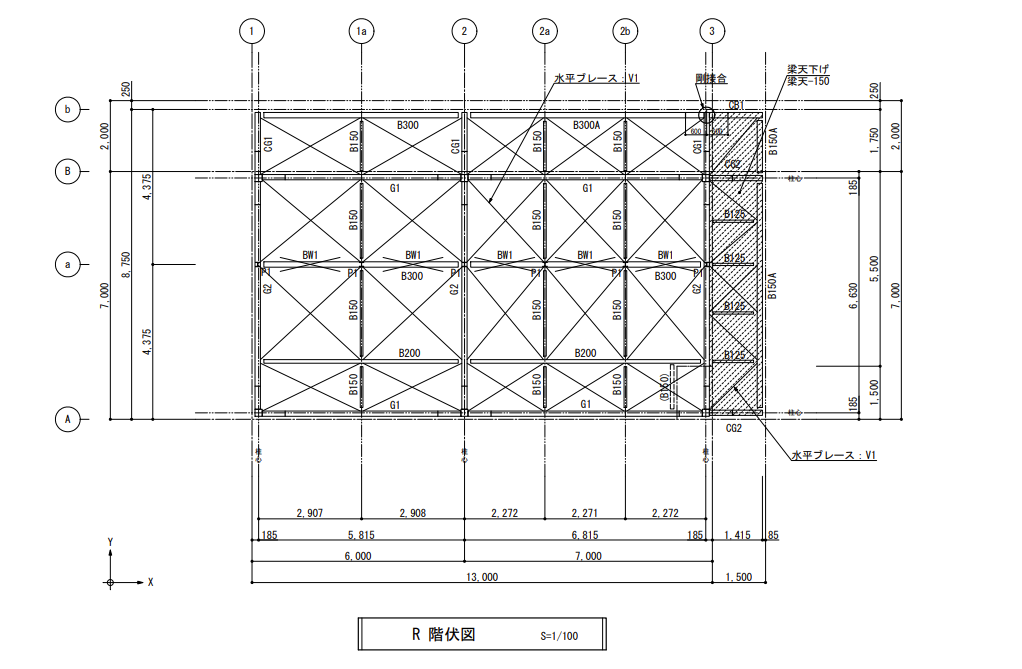

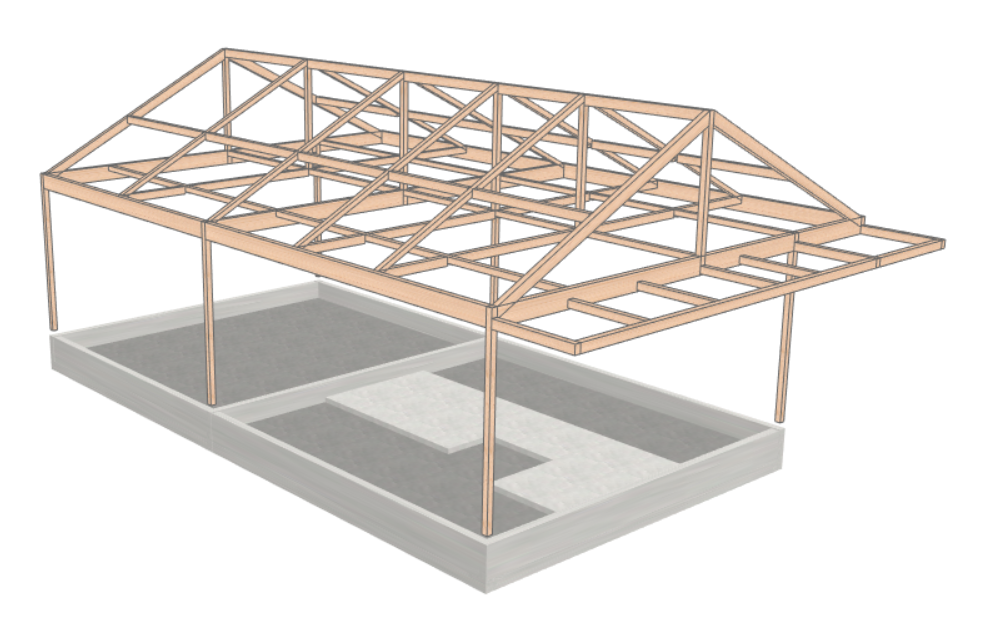

■鉄骨軸組図

1階の上部の伏図です。

梁を渡して、梁と梁は水平ブレースでつないでいることがわかります。

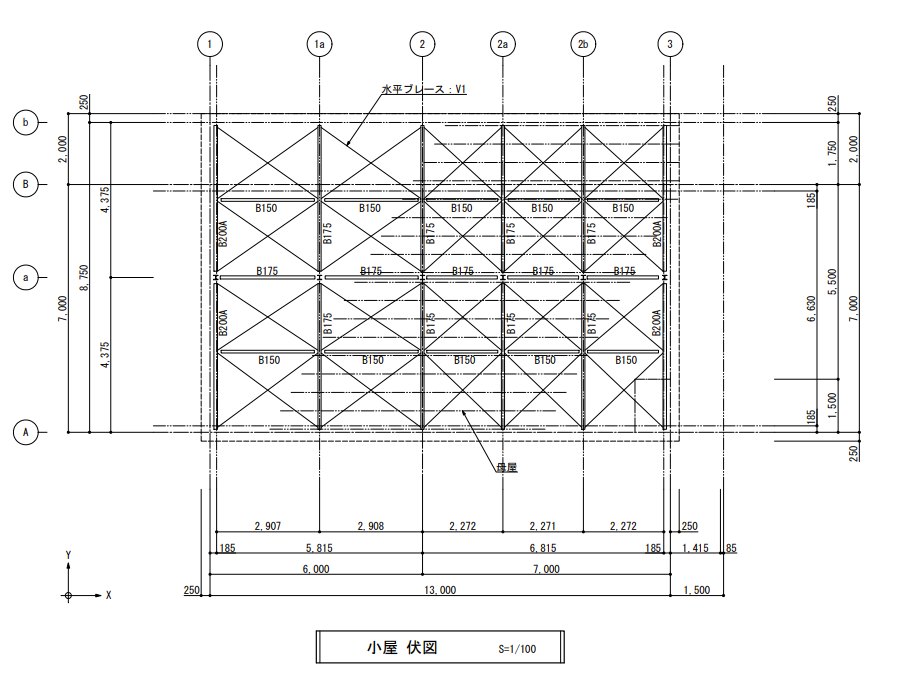

小屋伏図です。こちらも梁と梁を水平ブレースでつないでいます。

簡単に軸組を パースでモデル化しています。

柱は、200角の角パイプ柱(厚み9mm)、梁は、柱と柱をつなぐものは、300×150×6.5×9 のH型鋼

小梁は、200×100×5.5×8 のH型鋼 と150×75×5×7 150×150×7×10

125×60×6×8

登り梁は 200×100×5.5×8

棟木は 頂部が 175×90×5×8 その他が 150×75

H型鋼梁と柱の接合する仕口ですが、ダイアフラムとし、ダイアフラム採用板厚は、突合せ継手の食い違いを考慮し、2サイズアップ以上の板厚とします。

■上棟

製作所で検査された部材が上棟しました。しっかりとした骨組みを形作っているのがわかるかと思います。

断熱材が敷かれています。

設備配管部分は、部分的に補強して、鉄筋をいれています。

骨組みです。

上棟したのちに、土間下に断熱材をいれて、その後、コンクリートを打設しています。

土間ができあがりました。

電気の配線をしています。

室内間仕切りをブロックで作っている様子です。

建具工事も同時進行で進みます。

土間がしっかりとうってあるため、職人さんの仕事ができやすい状況であるとはいえます。

屋根のシート防水の状況です。

しっかりとシートを貼っていきます。

■竣工

ほぼ竣工してきています。最後の仕上げの状況です。

アプローチ部分にも庇を雨除け屋根を設置しています。

運動場に面する場所には、看板も設置されました。

内部は、石膏ボードの仕上げ状況です。これから 設備機器が入ります。

内装壁と天井が ほぼ仕上がり ダメ廻りをしています。

厨房機器が入ってきました。ご飯を炊く釜などです。

ホシザキさんの厨房機器です。サイズや 上部フードの兼ね合いから複数回の打ち合わせが必要となります。

入り口付近の食品庫部分をうつしています。手洗いは衛生上重要です。

左奥はスタッフ控え室です。

冷蔵庫兼配膳台などです。

以上で給食棟の工事を終えます。