木造住宅の構造計画(L型プラン 狭小間口 吹き抜けのある家 リノベ時の構造計画等)

Contents

その1 L型プランの構造計画

L型プランの構造計画に関して記載していきます。

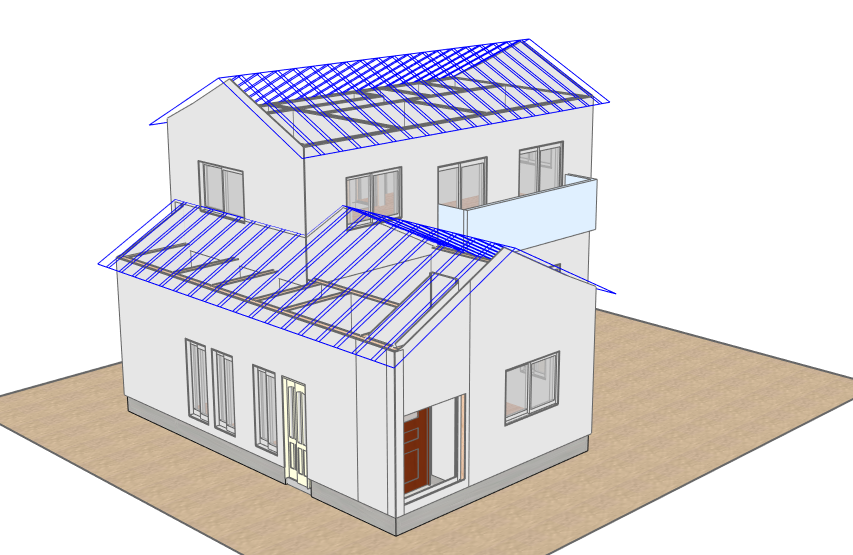

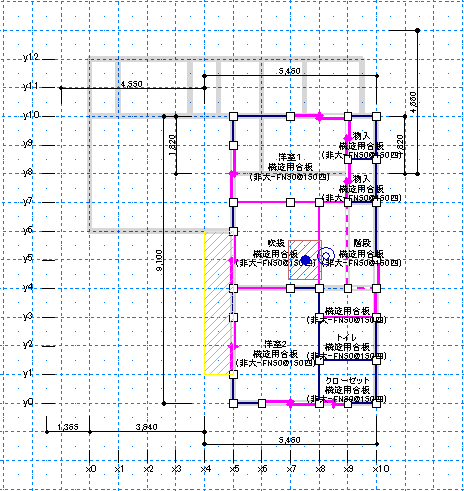

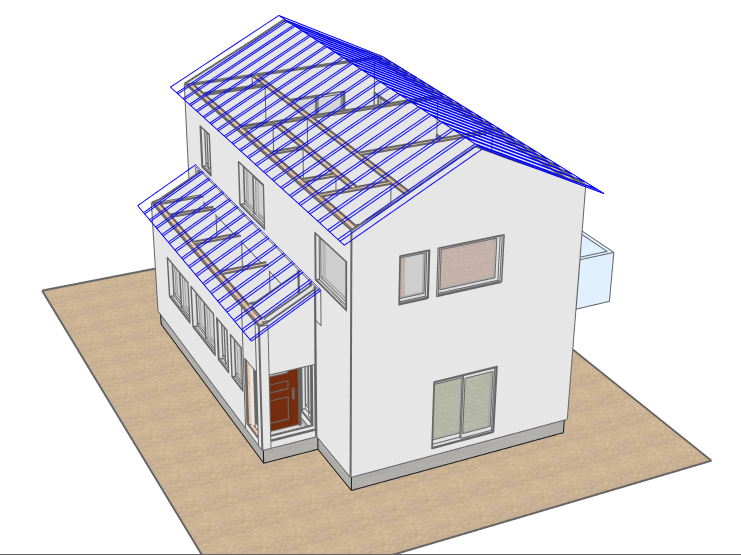

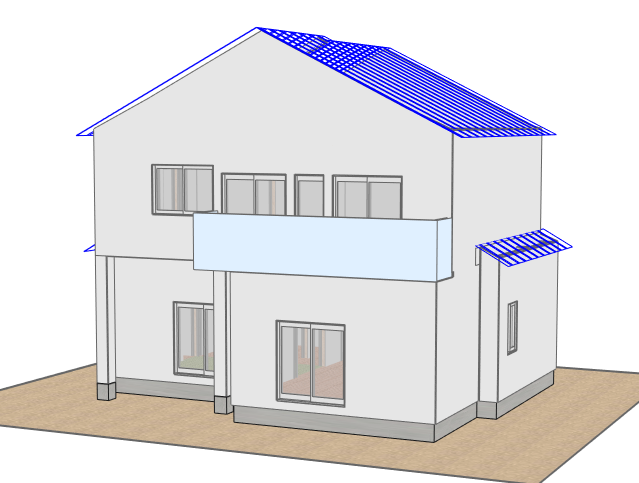

■外観

L型プランの外観です。

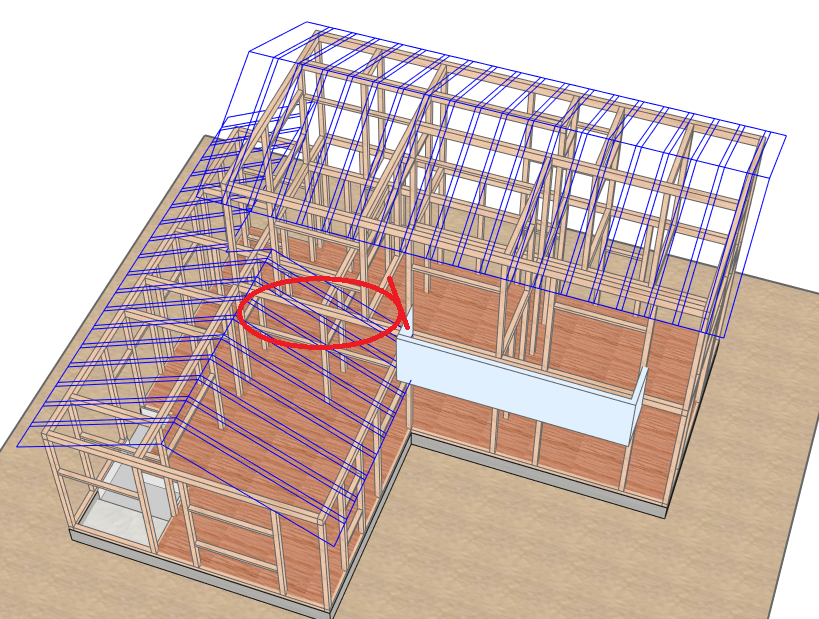

架構フレームです。赤部分が吹抜です。

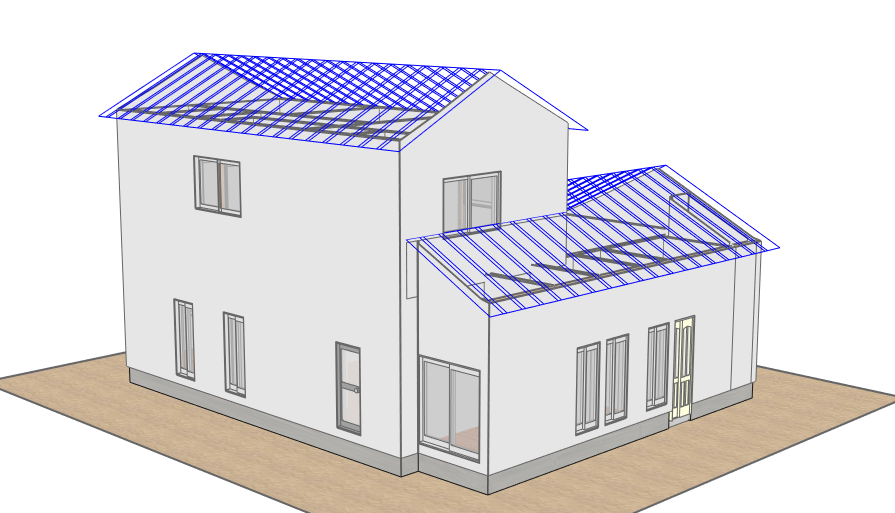

L型プランを西側から見ています。

L型プランを北側から見ています。

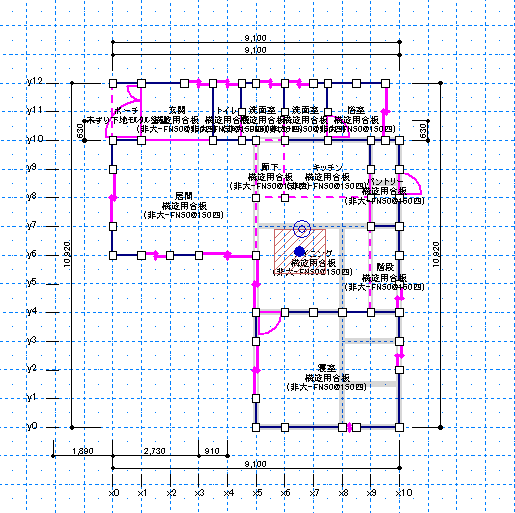

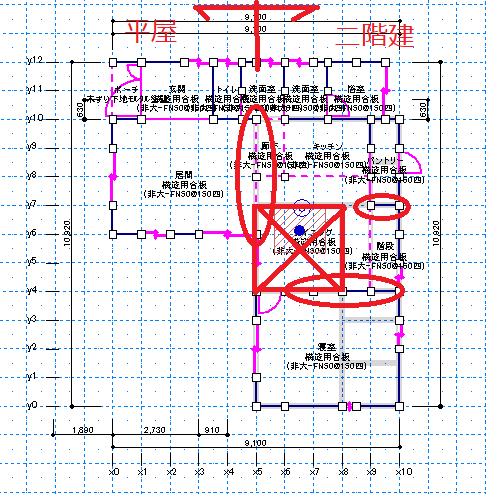

■平面図

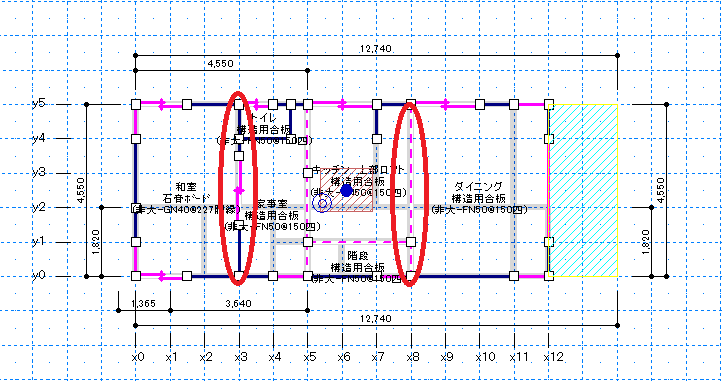

一階平面図です。

L型の平面形状は、耐力壁が偏りやすくなっています。吹抜けがある場合には、床構面から下階の耐力壁への力の伝達方法に気を遣う必要があります。

平屋部分と二階建て部分にわかれているため、ブロック分けをして、平屋と二階建てにわけています。居間とキッチンの間の赤丸は、分割ライン上のもので、必要壁量の比率で振り分けます。

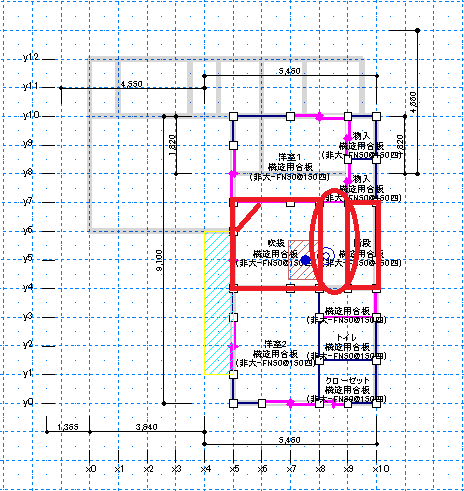

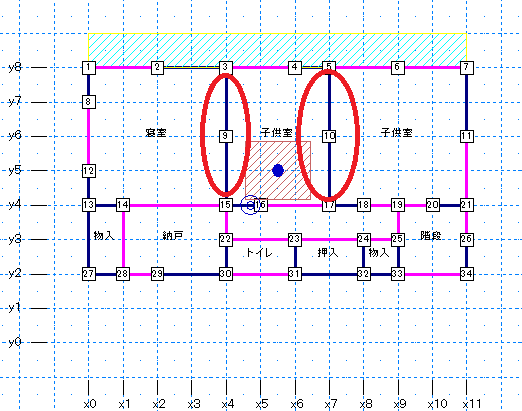

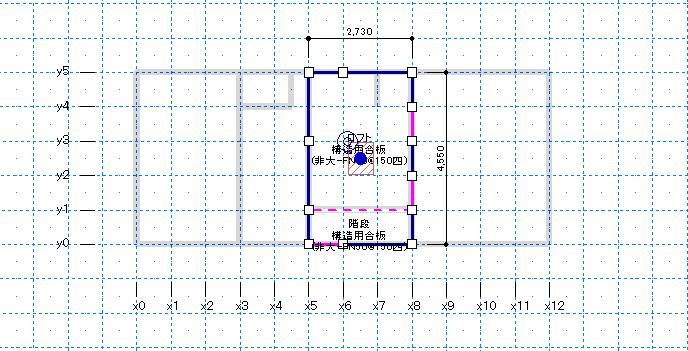

二階平面図です。二階建て部分の中央部は吹き抜けと階段にて分断されています。一階のY4、7付近に耐力壁を設ける必要があります。しかし、Y7通りの壁はプラン上、少ししか設けられません。

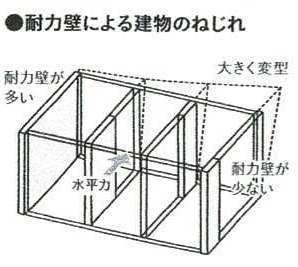

■構造上注意するポイント

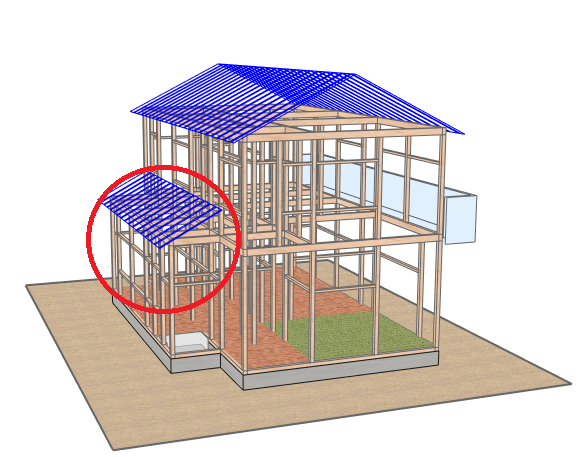

L型プランの構造計画のポイントがこの架構フレームです。二階床から平屋部分の屋根を通って、壁量に余裕のあるY6通りの耐力壁に水平力をもたせるため、Y6とY7の軸組が連続するように吹き抜け内に火打を設けます。床梁は梁せい300以上のものを、極力長くとおし、仕口の支持力を確保して、たわみを軽減する必要があります。

二階X5通りでY6~10にある外壁は、スパン2間の梁上にのっています。この部分は外壁荷重と屋根荷重、二階耐力壁の端部に働く軸力もうけるため、二階床梁の断面と端部の支持方法をしっかりと検証する必要があります。

その2 木造2階建て 構造計画

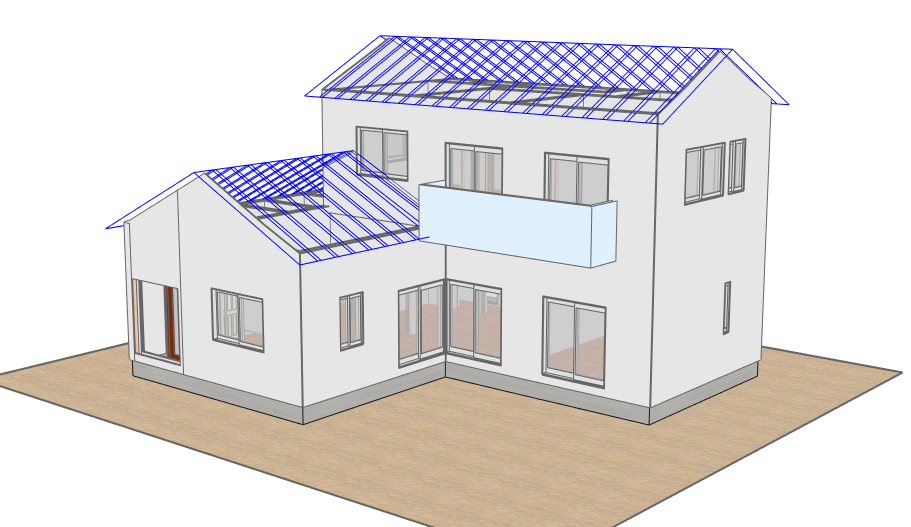

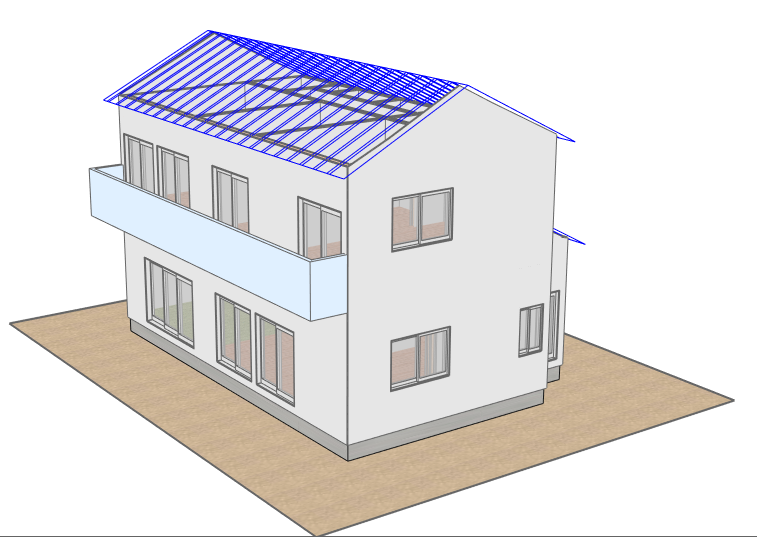

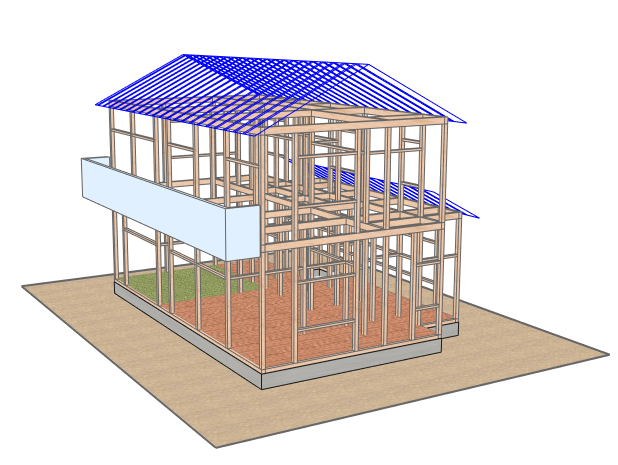

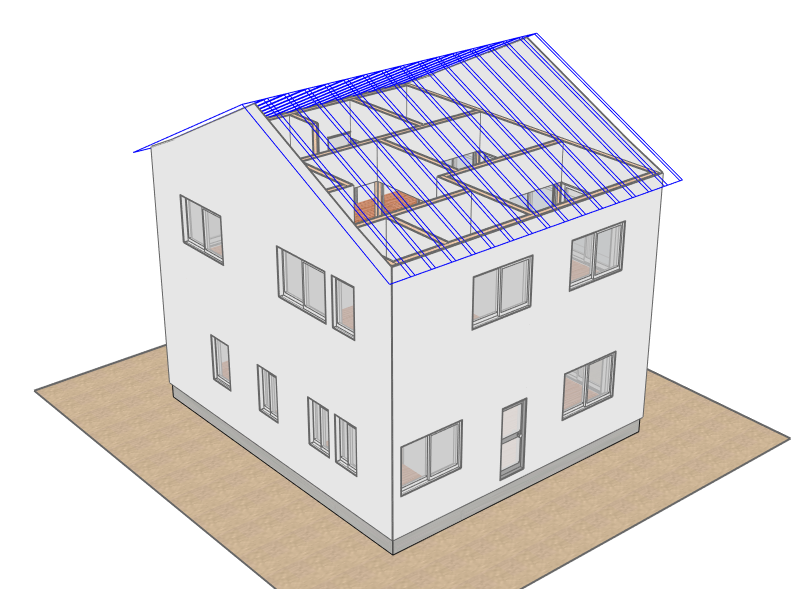

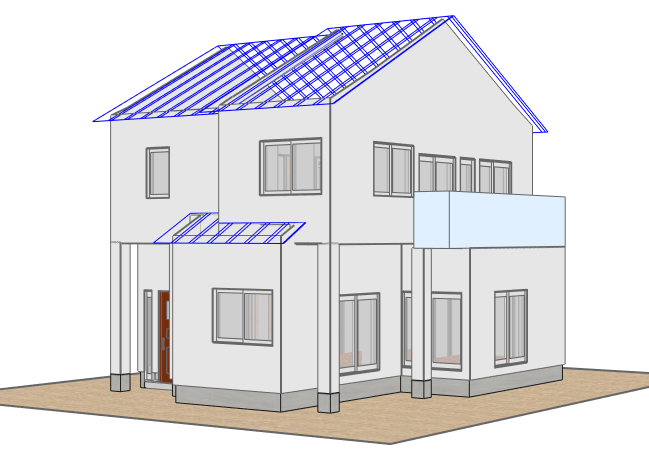

■外観

一般的な木造二階建ての、構造計画をよみとき、一般的な木造架構の注意すべき点を記載してみようと思います。

南側にバルコニーがある切妻屋根 二階建ての住宅です。

北側部分は下屋となっており、一階部分が二階からせり出しています。

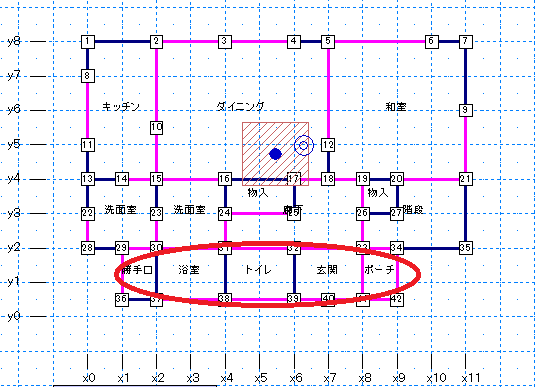

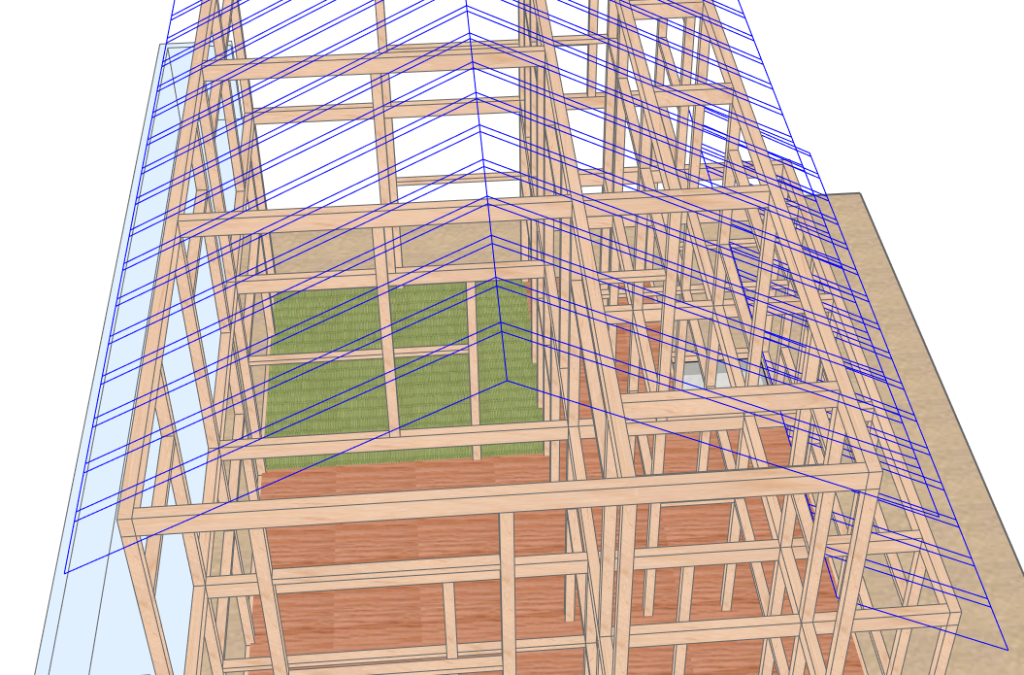

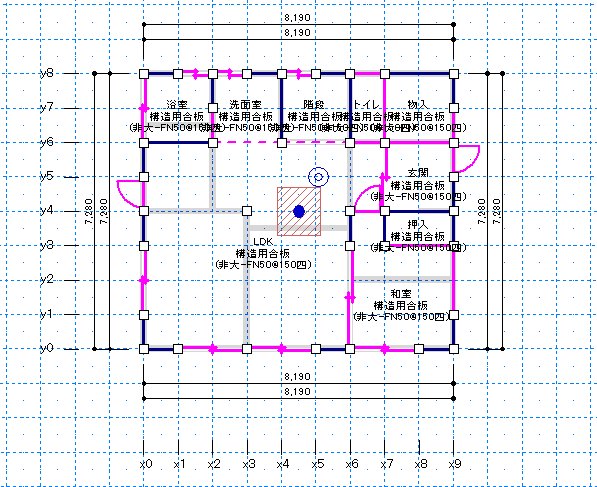

■平面図

平面図です。上が南側です。下屋部分が赤丸のラインです。

この平面図からは、二階耐力壁から下屋部分の外壁に力をうまく流すために下屋の屋根か天井の剛性を高める必要があります。

二階のX4通りの壁は、一階に壁がないことがわかるかと思います。一階に壁がないため、X4通りの2階床梁は、梁せいが大きくなることが考えられます。二階は、壁量が外周壁のみで足りる場合でも、屋根面の水平剛性の不足から、壁量を増やした方が良いと考えられる場合があります。水平力に対して、建物の中央部分が大きく変形しそうな場合には、中央付近に耐力壁を追加すべきと思われます。

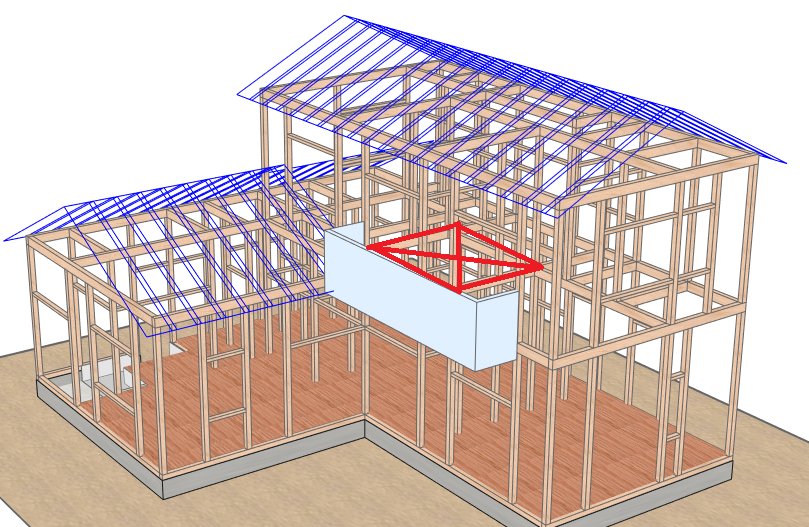

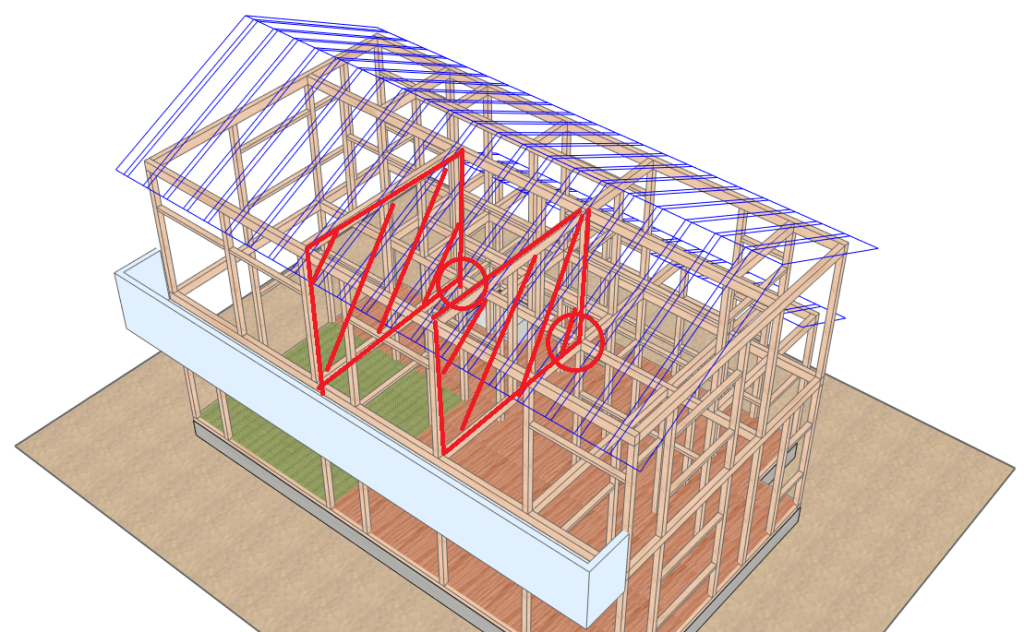

■構造上注意するポイント

架構フレームですが、下屋部分の屋根か天井の水平剛性を高めます。

バルコニーは持ち出し梁とするのが良いかと思います。

丸の部分の仕口強度に注意する必要があります。

岡柱(下階に柱のない柱)と耐力壁がのるスパン2間の床梁は仕口強度に要注意する必要があります。

木造住宅の構造計画で重要なことは、床剛性を考えて耐力壁を配置するということになります。

1,2階ともに柱が通っている軸を主構面、1階あるいは、2階のみに柱が存在する軸組を補助構面と言います。

この場合は、一階下屋部分が補助構面になります。構面は、なるべく一定間隔に配置して、主構面に耐力壁を配置するのがよいです。その主構面の下に地中梁を通して、基礎も含めた架構計画が成立します。構面を整理しておけば、残すべきところが明確になり、今後の改築計画もしやすくなります。

柱通し構法の基本的な平面は、田の字型プランです。3-4mグリッドで通し柱をもうけ、床梁をさしこんで軸組を構成します。梁通しの仕口は大入れ蟻掛けが通常です。この構法は、通し柱の存在する軸組を主構面として耐力壁を配置できるなど、構面の整理がしやすいです。梁天端も揃っているため、高い水平剛性が期待でき安ます。

その3 狭小間口の家の構造計画

都心部でよくある狭小間口の家の 構造計画の注意点を記載することにしました。

■平面図

一階平面図です。間口が4550で、奥行きが10mほどの長方形の建物です。当然、間口が狭いために耐力壁を多く存在させることが難しく、機能性を確保しながらY方向の耐力壁をしっかりと確保する構造計画が求められます。X方向は10,11,12あたりが壁の量が少ないです。よって、X0123辺りの耐力壁を少なくする必要があります。それで、偏心が少ないバランスのとれた形になります。

X3通り上部に二階の壁が存在しており、一階には壁がないため、X2通りとX4通りの壁で二階の荷重を受ける必要があり、X2から3通りの水平構面を固めます。

二階平面図です。X5から8の上部にロフトが存在しており、X5から8のロフト荷重が二階に流れる計画にする必要があります。X7通りの耐力壁は短く、ロフトの床荷重分程度しか負担できないため、ロフト階X8通りの耐力壁が負担した水平力をX12通りの耐力壁に伝達できるように、屋根面の水平剛性を高めます。また、X8通りは階下に柱がない梁上耐力壁となるため、桁梁やロフト床の断面に余裕を持たせます。同様にX5通りの耐力壁が負担する水平力が、下階に流れるようにX3-5の水平構面を高める必要があります。

ロフト平面図です。

■断面パース 構造上注意するポイント

断面図です。ロフト部分の耐力壁の水平力を二階に流し、二階の耐力壁を一階に流すために、水平構面をしっかりつくり、荷重が流れるようにしてあげる必要があります。左半分は この模式図で力がうまく流れるのがわかるかと思います。

バルコニー側の構造計画です。

ロフト上部の壁がうける水平力を、バルコニー側、ダイニングの上部の水平構面を高めて、バルコニー側の壁に流してあげる必要があります。

その4 吹き抜けのある家の構造計画

建物中央に大きな吹抜けがある場合の構造計画に関して記載します。

■外観

南側からみた外観です。

北側から見た外観です。建物としては、サイコロ型をしており、構造的に扱いやすい形状をしています。

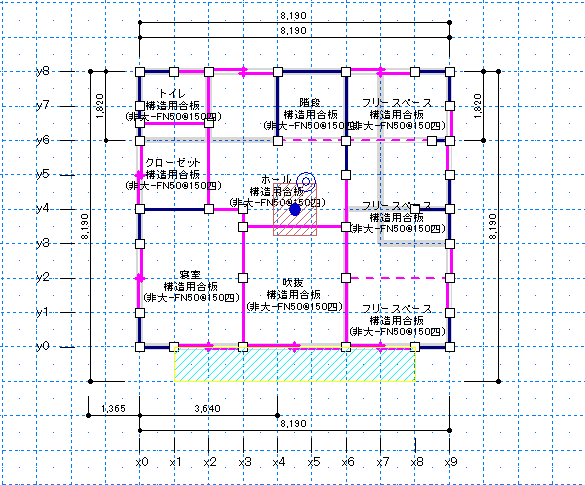

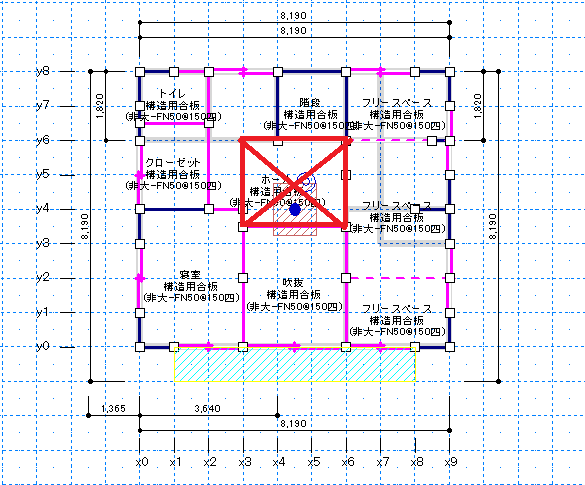

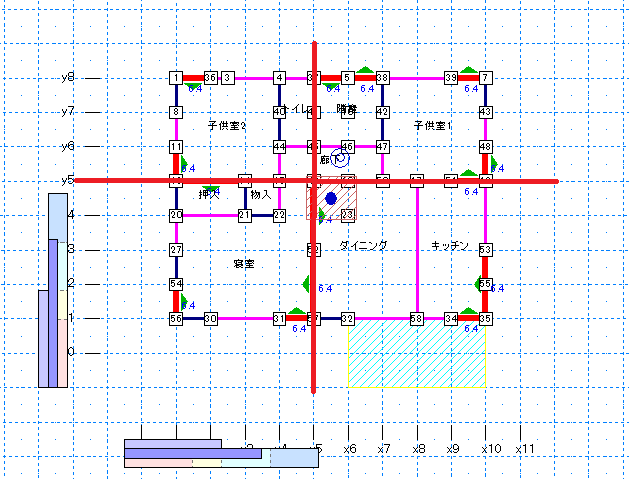

■平面図

二階平面図です。吹抜けは、階段が中央に存在すると、吹き抜けと階段で床が分断されてしまい、床の剛性がとりづらいです。Y方向の壁量を検討する際は、吹き抜けの中央で建物を左右にブロック分けして、それぞれで必要壁量とバランスを確保するようにします。そうすれば、吹き抜けに火打をいれなくてもよいです。

ブロックをわけています。Y方向の水平力に対する検討を行う際に吹き抜けの中央部で左右に建物を分割し、それぞれのブロックで壁量と配置のバランスを確保します。

一階平面図です。一階のX3通りとX6通り付近にY方向の耐力壁が必要になります。2階の耐力壁でうけた水平力を1階の耐力壁に伝達するため、2階の耐力壁線と同一構面に1階の耐力壁を配置すると効率が良いです。ただしこの場合は、難しい状況です。

Y4通りのX0からX2までも二階に壁が存在していますが、1階は存在していないため注意が必要な箇所です。

吹抜の片側にしか耐力壁を設けられない時は、Y4~6の狭い床を介して、反対側のブロックの耐力壁まで水平力を伝達できるように、床の剛性を高めていく必要があります。

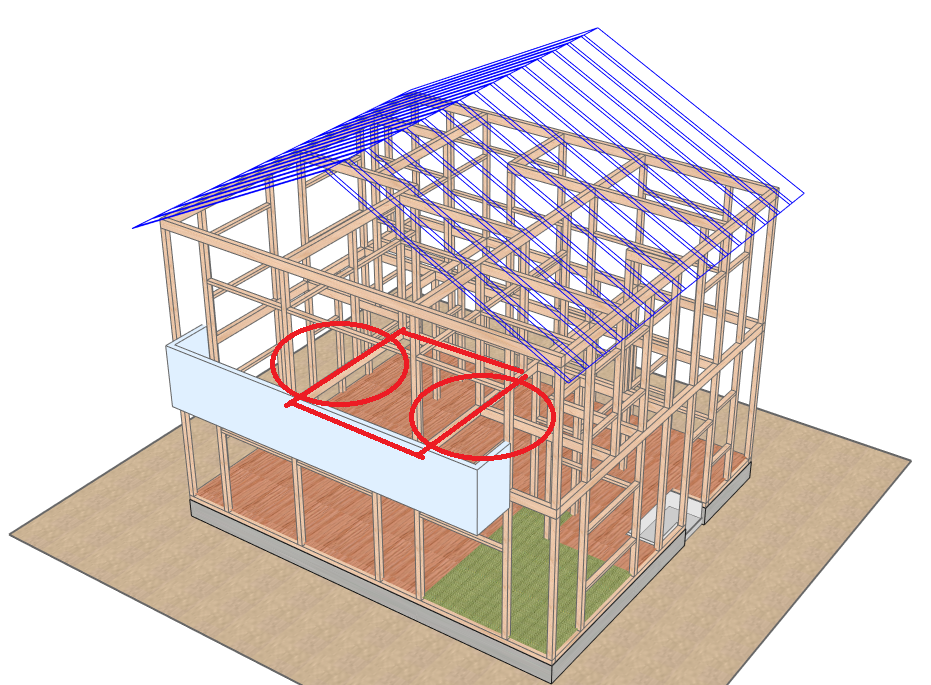

■構造上注意するポイント

吹き抜け部分の梁(赤丸部分)は、一階に柱がないため、小屋梁スパンは3640で検討します。梁せいは300~360となります。

梁の架け方を考える時は、一階の柱と二階の柱位置を検証して、柱の位置を確認してから、Y方向にかけるかX方向にかけるのかを決定していきます。

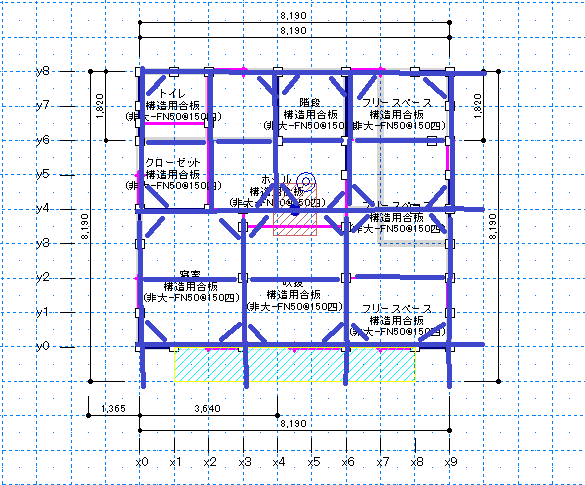

母屋伏図です。火打ち梁は耐力壁線に接するように配置すると、水平力を耐力壁に伝達できます。

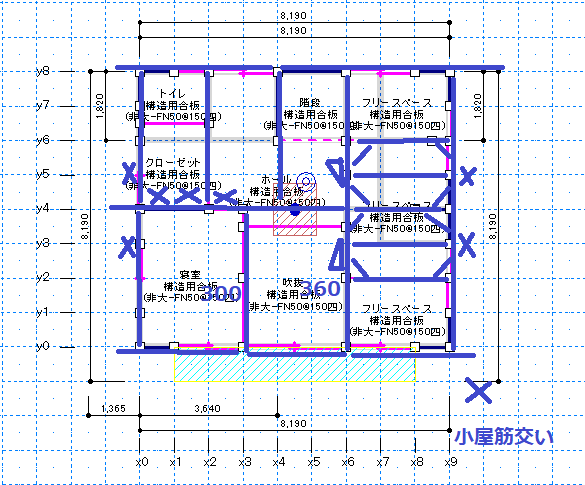

小屋伏図

小屋筋交いを耐力壁を中心としてその上に配置します。

吹抜の廻りの梁は、二階には、柱が存在しているが、1階には存在していないため、梁のスパンはY0とY4を支店として、3640で検討します。

その5 リノベーション時の構造計画(在来木造2階建て)

1980年ごろに建てられた木造2階建ての戸建て住宅を構造補強を十分に検討して、リノベーションした事例を記載します。

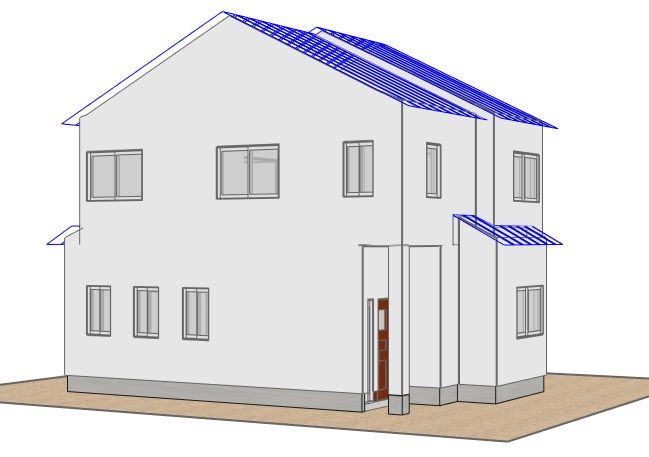

■外観

南側外観です。

西側外観です。

北側外観です。

屋根は瓦葺きです。外壁は木ずり下地モルタルです。

規模:2階 52.17m2 1階 58.92m2

図面は、平面図のみ存在していたため、立面図と断面図は作成して、リノベーション計画にのぞみます。

■仕様

基礎の仕様:無筋コンクリート布基礎 床の仕様:火打なし 接合部の仕様:釘 かすがい

地盤:第二種地盤 軸組:在来軸組構法

外壁:木ずり下地モルタル塗り+石膏ボード程度

内壁:石膏ボード程度

水平構面:火打なし 垂木(35×90)根太(35×90)@455

接合部:ほぞ差し 釘打ち かすがい程度

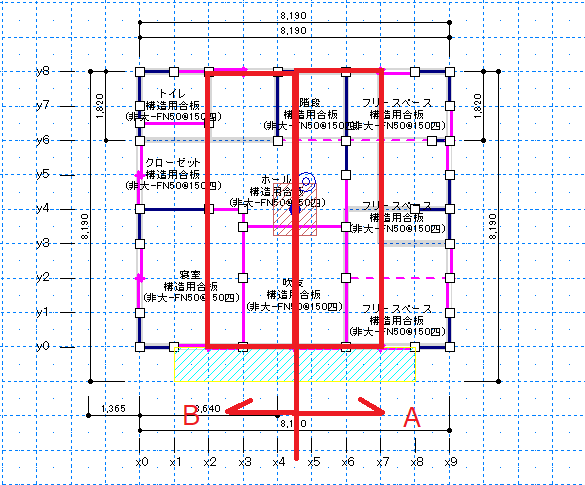

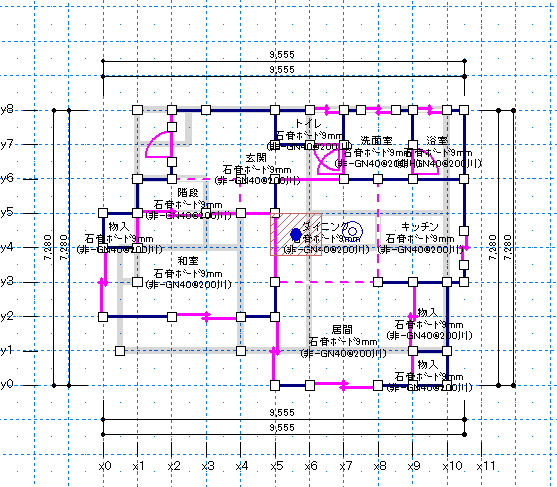

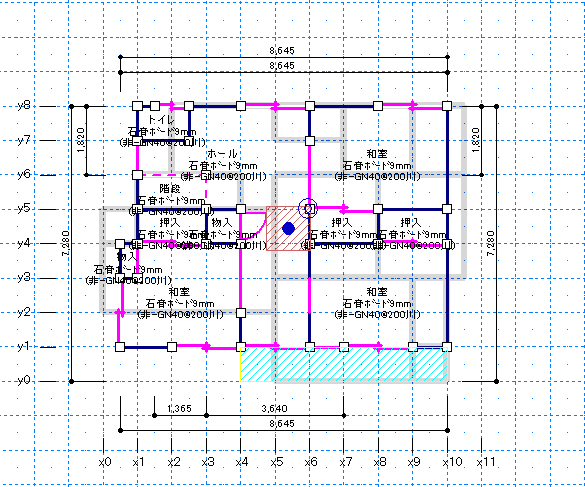

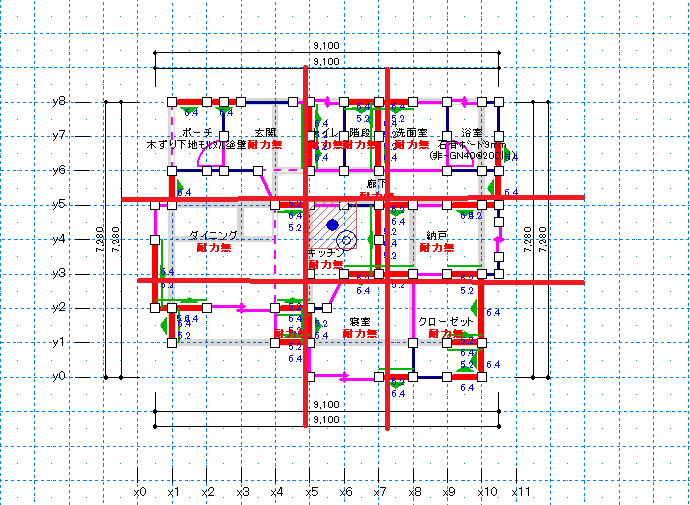

■平面図

一階平面図です。薄いラインが二階が載っている所になります。一階の二重丸と丸の位置が離れていますが

これは、重心と剛心の位置が離れており、壁のバランスが悪いことがわかります。東側に壁が多く存在しており、西側に壁が少なく、補強するのであれば、西側に壁を多く配置するか、東側の壁の量を減らす必要があります。

建物の形状は悪くないですが、二階が一階に対してせり出して存在していることに注意が必要かと思います。

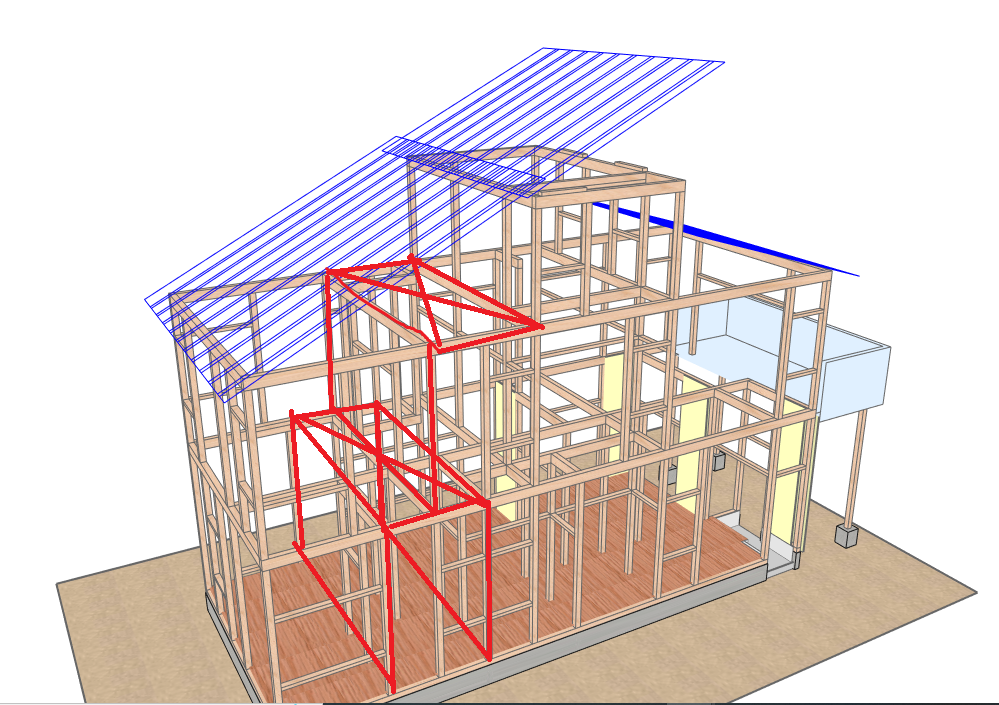

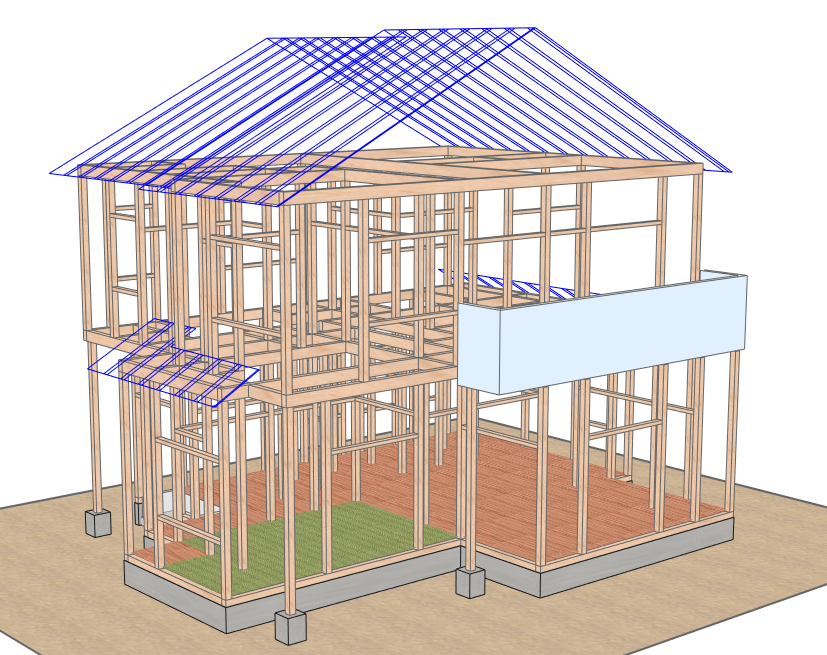

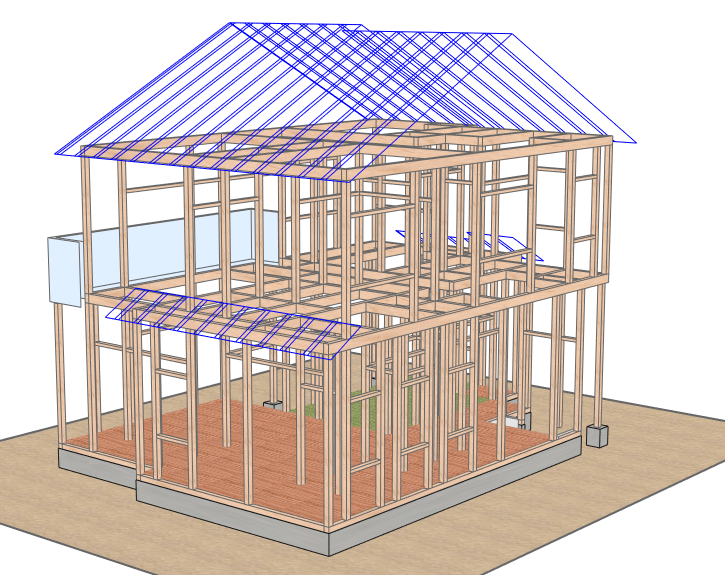

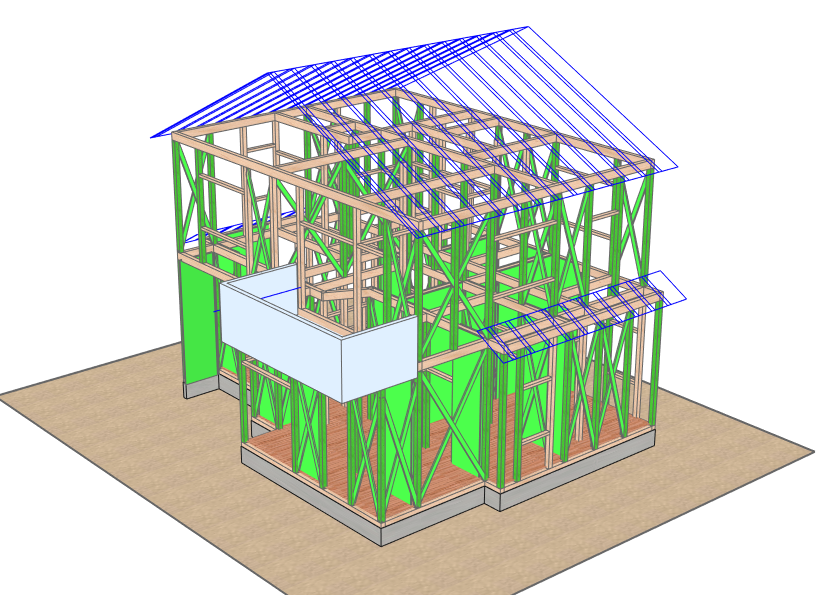

■軸組パース

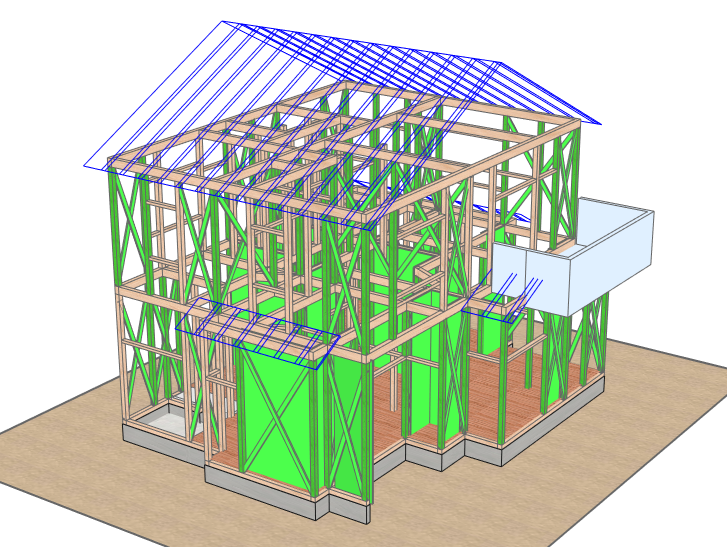

想定される建物のフレームです。南側からみた図

北側からみた図

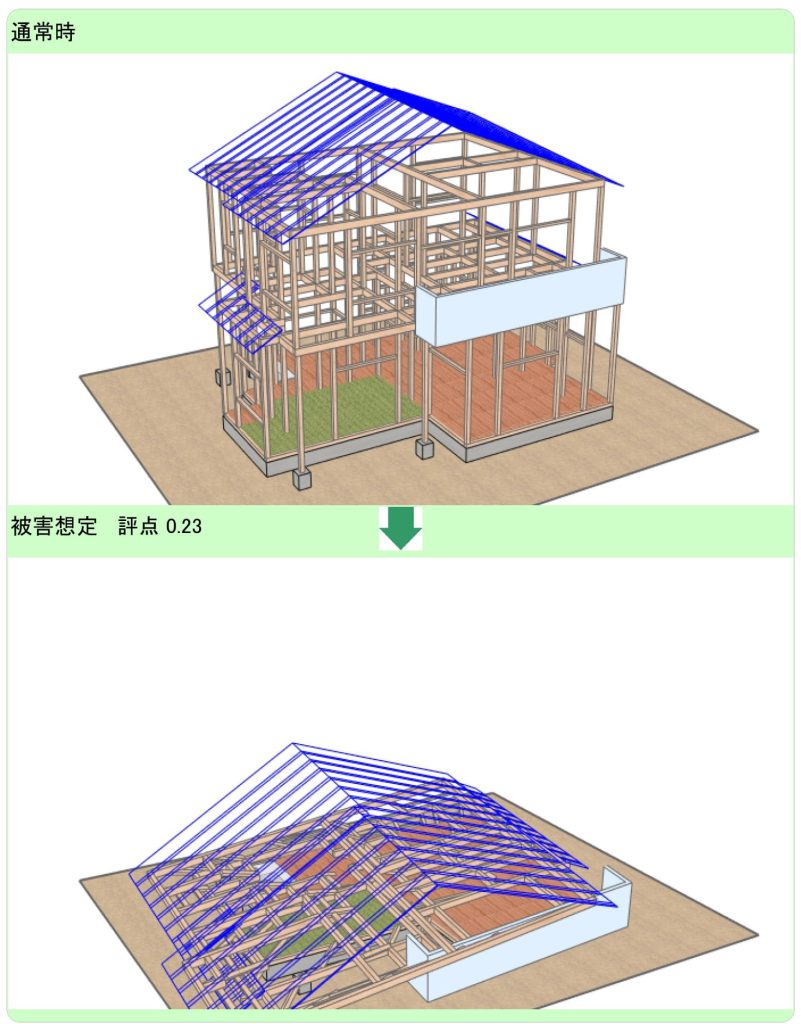

■耐震診断

耐震診断を行いましたら、1階の南北方向(Y方向)0.16 東西方向で0.41 2階の東西方向で0.38 南北方向で0.41 となります。

二階が一階に対して南側でせり出しており、さらに、一階西側部分に壁が少ないために南西にむけて二階の重みで、建物が倒壊されることが予想されます。

■リノベーション計画(構造計画含む)

リノベーションでは、平面プランで、生活が豊かになることを想定して、40年前の間取りを現在快適住めるように、計画を練っていきますが、構造的な整合性も重要なポイントになるかと思います。

構造計画の概要

・1階と2階の柱位置及び 耐力壁線のずれが多くみられるため、基礎梁の配置も考慮に入れながら、上下階の整合性を図るようにプランを変更していきます。

・屋根は瓦葺きから 金属葺きに変更し、建物の軽量化をはかります。

・耐力壁は筋交い、構造用合板、水平構面は 杉板張り 火打で補強します。

・構造評点が1.5以上となるような構造計画を行います。

・柱頭柱脚の接合部金物は、平成12年の告示によるものをN値計算にて使用します。

・基礎はべた基礎に変更します。基礎梁を格子状に配置して、鉛直、水平剛性を高めます。

既存の無筋基礎部分は、鉄筋の基礎をケミカルアンカーにて緊結します。

・軸組は、1,2階の柱位置を極力一致させて二階床梁の負担を軽減します。

・断面不足となる梁には枕梁補強を行います。

・大引き 根太 垂木 母屋は 必要に応じて撤去し新設します。

・筋交いは45×90のダブルを設置します。

・1,2階の耐力壁線を一致させ負担過重に応じた配置とします。

・二階の耐力壁線上及び棟木の下に小屋筋交いを設けます。

・野地板は杉板張りとし、小屋梁レベルに火打を設けます。

・二階床面は火打にて補強します。

・柱頭柱脚の接合部は引っ張り力に応じた金物で補強します。

・梁の継ぎ手仕口は短冊金物 羽子板ボルトにて補強します。

プランはだいぶ変わります。

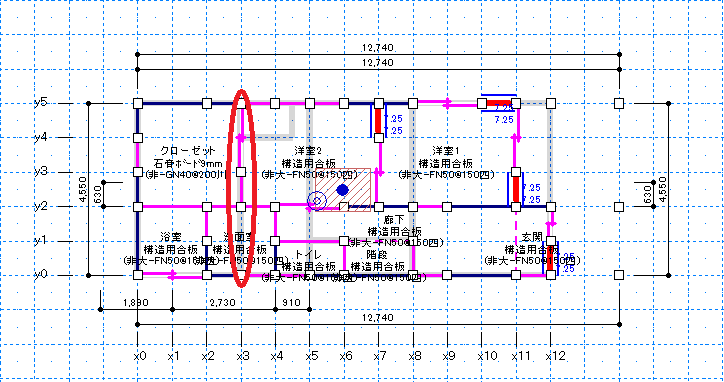

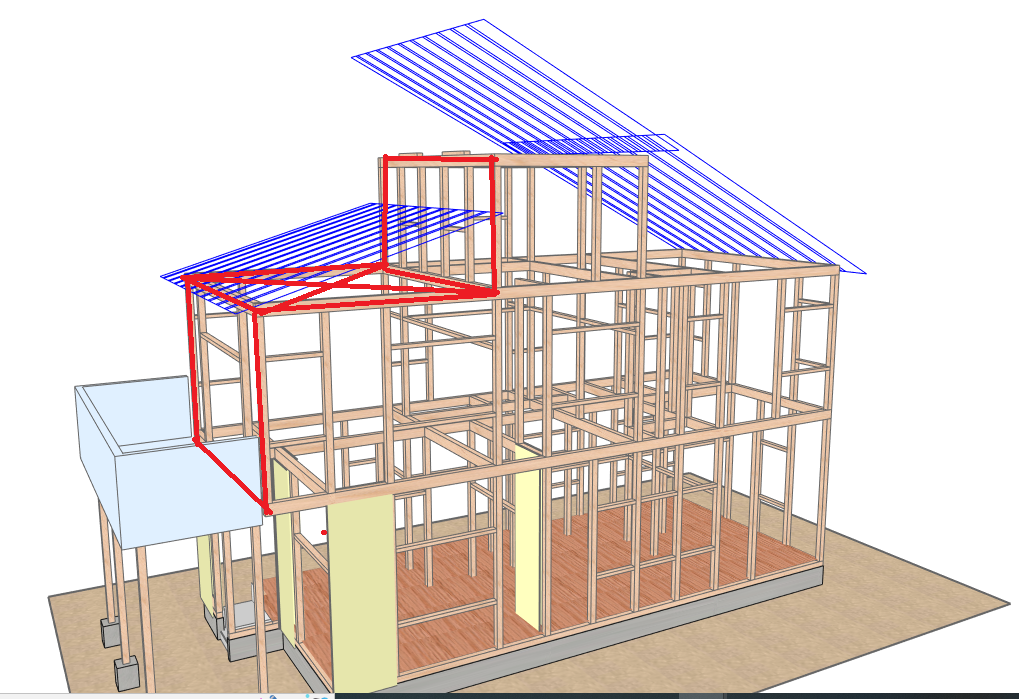

二階平面図です。二階から考えますと X5Y5通りを主要な間仕切りとして耐力壁と柱を配置します。

一階もこのラインを中心に 耐力壁を固めるように検討します。ダイニングキッチンの部分は、南北に3640mm

の柱のない空間が現れます。ここの上部梁は補強をおこないます。

二階のラインと共に補助的なラインを付け加えています。

偏心率を補うようにダイニングの南側に壁を付け加えています。

偏心率は、重心と剛心の位置が近く問題ない状況です。1階梁間は2730までにおさえて、壁や柱を計画しているのがわかると思います。

Y5のラインは、改修において基礎をしっかりと新設します。柱と壁が載る範囲に、既存基礎に対して基礎を再設置します。またY5通りの梁は梁せいが足りない場合は補強、雲筋交いも小屋に設置します。

各所、柱と梁に金物補強を行い、適切に上部から下部へ力が流れるような計画とします。

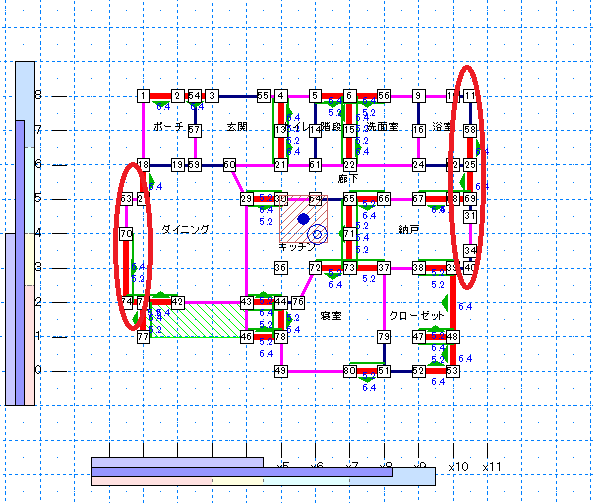

赤丸部分は、下屋部分に耐力壁があり、野地板を斜め張りにして水平剛性を高めます。

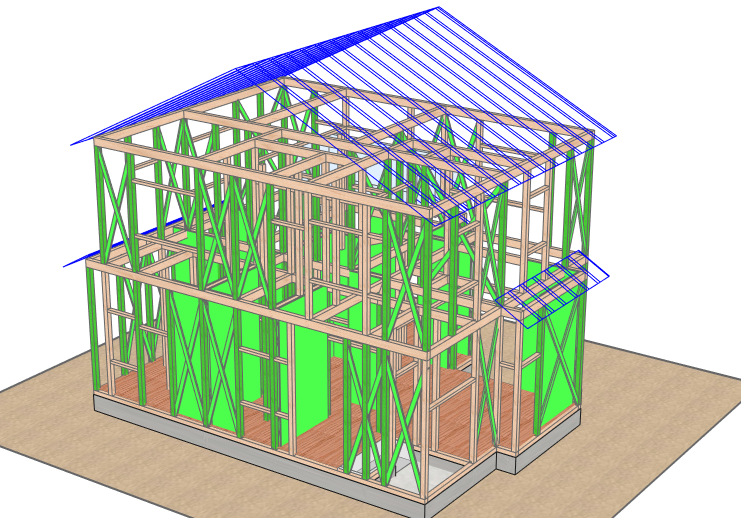

南からみた補強図です。一階はかなり耐力壁で固めていることがわかると思います。二階は、今回は筋交いを入れて補強していますが、金物だけの補強で、壁の補強は最小限にする計画が良いかと思います。(予算的なことを踏まえて)

西から見た補強図です。

北側から見た補強図です。

以上、戸建て住宅をリノベーションする際には、間取りのプランの機能性だけでなく、構造計画がかなり重要な位置をしめるということがわかるのではないかと思います。