納まりについて(床と壁 壁と天井 その他)

納まりについて記載していきます。

床と壁 壁と天井など、部材が交わるところをどう納めるのかが重要です。

Contents

①床と壁の納まり

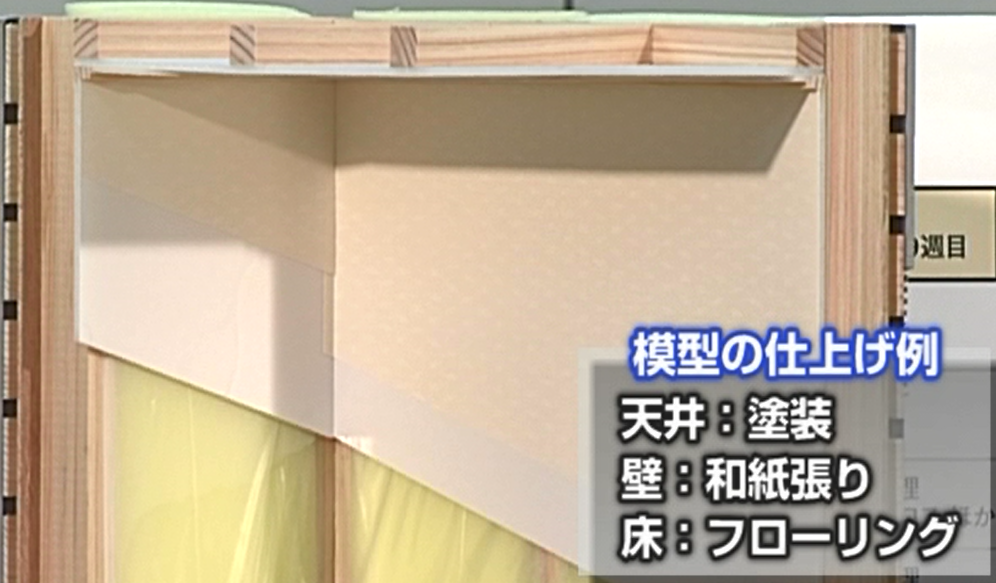

壁は和紙はり 床はフローリングです。

床は、大引きの上に、24mmの構造用合板を貼っています。その上にフローリングを敷き、巾木を付けます。

a 本幅木

フローリングの上に直接巾木をつける巾木のことを 本巾木といいます。巾木の溝に、石膏ボードをおとします。

フローリングの上に巾木がのっていることがわかります。

巾木は上からビス打ちします。

巾木の溝に石膏ボードをのせます。

柱部分は、巾木を削ります。

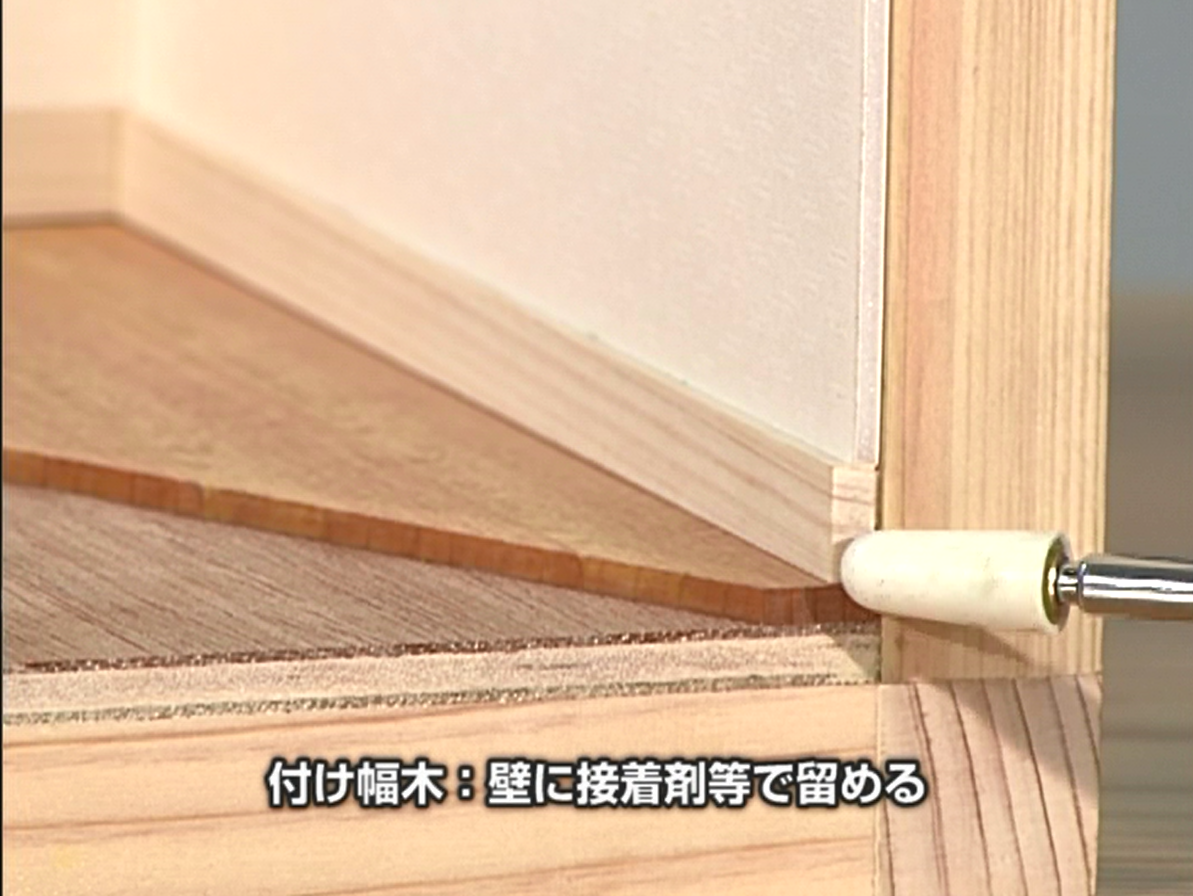

bつけ巾木

つけ巾木は、フローリングの上に、石膏ボードをたて、巾木は後からつけます。

cその他 階段と床の納まり

階段の納まりです。フローリング部分をあらかじめしゃくります。

そしてしゃくった部分にフローリングをのせることが重要です。

d化粧柱と床の納まり

化粧柱と床の取り合いの納まりです。化粧柱をあらかじめ、一部削ります。

化粧柱の首切をすることで、隙間ができることを防ぎます。

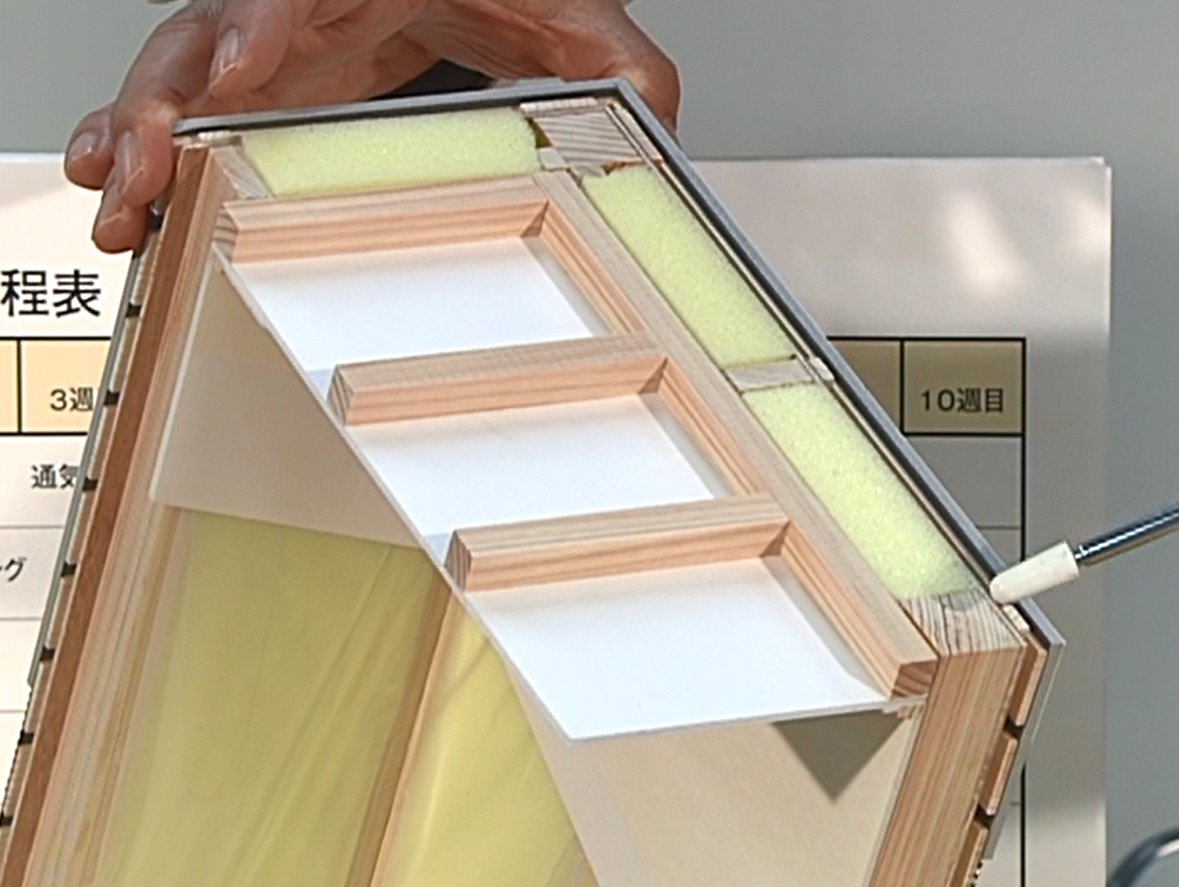

②天井と壁の納まり

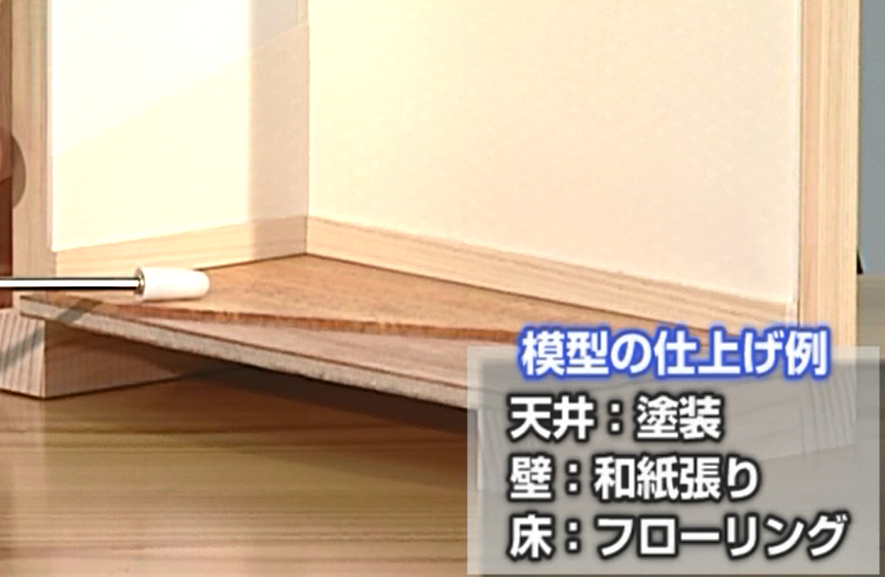

天井部分と壁部分を表す模型です。柱と柱に存在するのは、断熱材です。

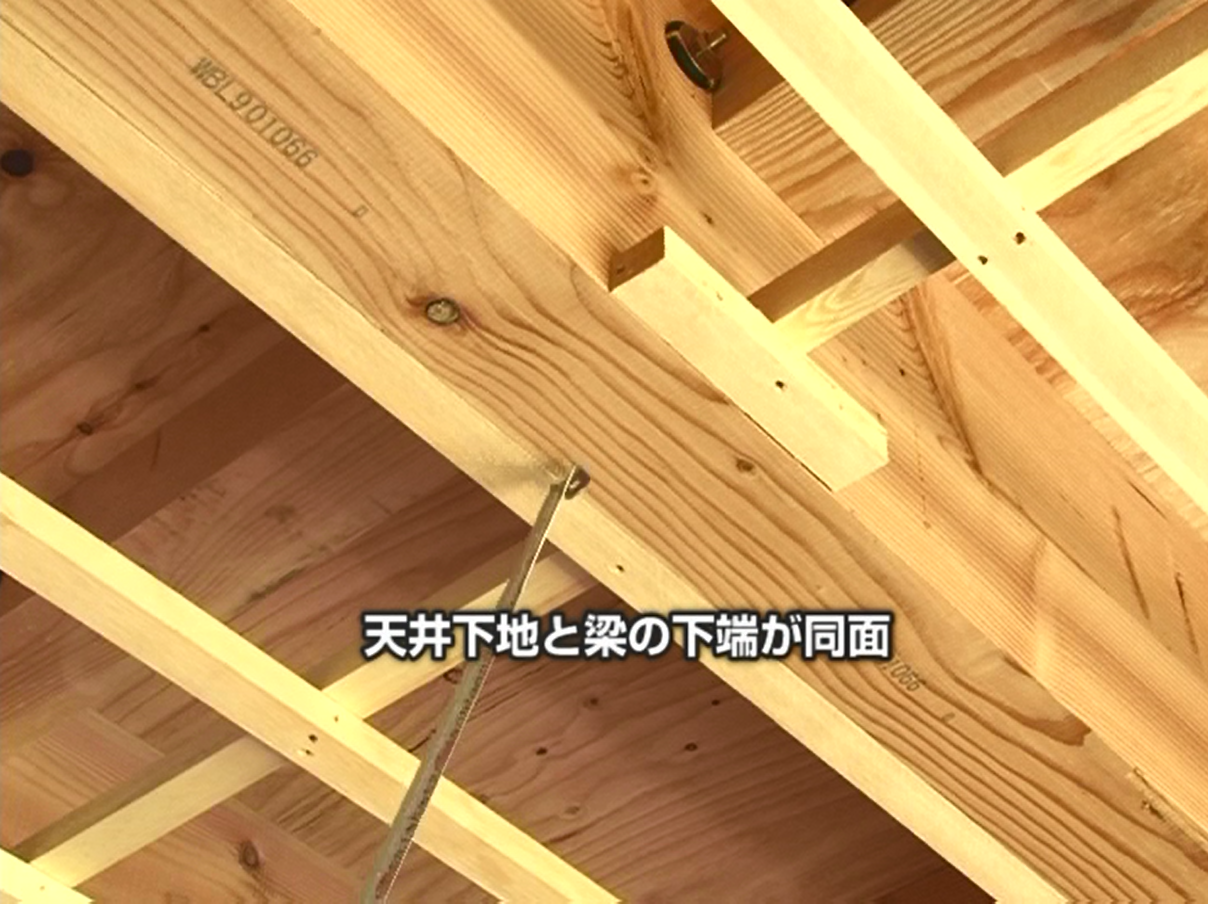

天井下地と梁の下端は同面としたほうが、納めやすいです。

吊木と野縁で天井をつります。

a 壁(湿式仕上げ)と天井(湿式 塗装仕上げ)の納まり

壁部分が左官仕上げ 湿式構法の場合の納まりを検討します。壁が左官仕上げで、天井が和紙貼の場合は、先に壁の施工したのちに、天井に和紙をはります。

目透かしの見切りを設けます。

天井部分も、塗装仕上げの湿式仕上げとなります。

天井がペンキ塗りで、壁が和紙クロス等であった場合は、先に天井を施工して(湿式)のちに壁の和紙を貼るものとします。

見切り材です。この納まりを目透かしといいます。

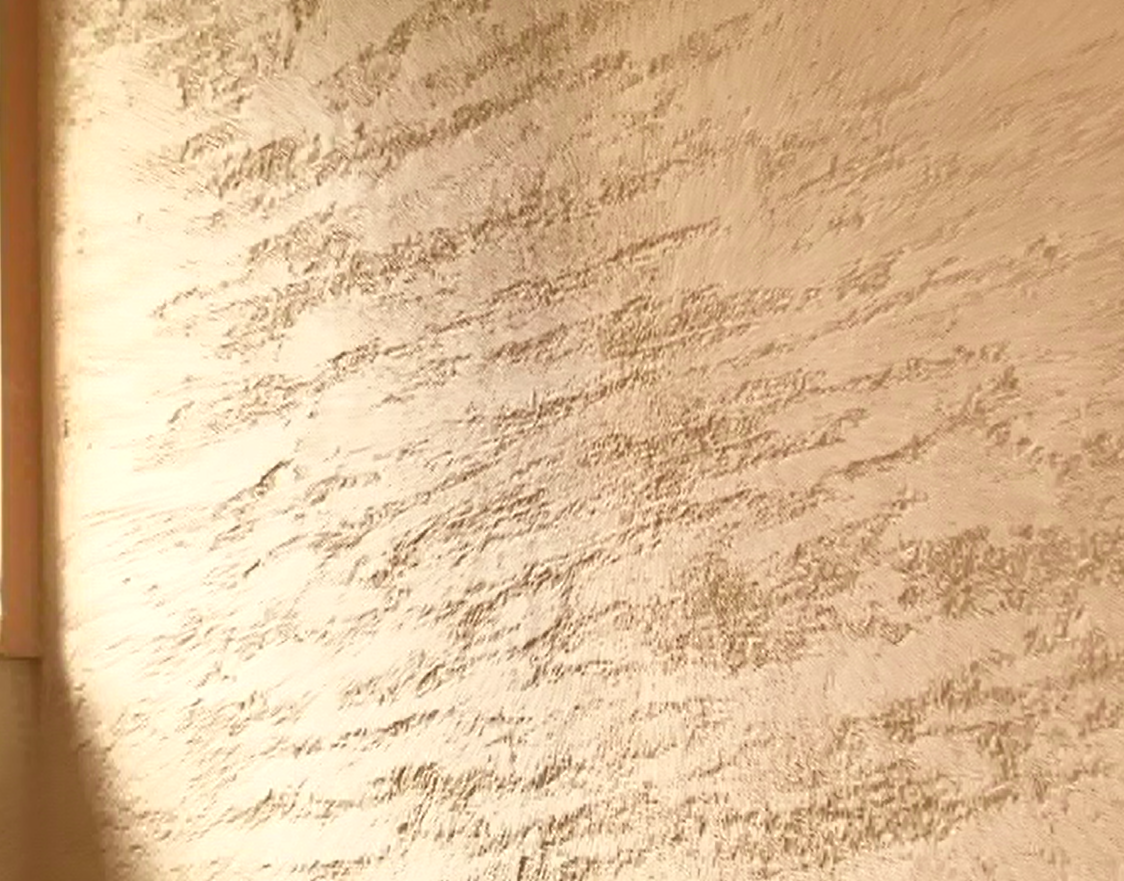

壁左官仕上げ の下地です。

はけ引きをしています。

開口部廻りにクラックができることがあり、注意です。

b壁(乾式仕上げ)と天井(乾式仕上げ)の納まり

双方乾式の仕上げのため、廻り縁はなくても動きは生じず、なしでも問題ない場合もあります。

その他、壁の断熱材ですが、セルロースファイバーという古紙を使った断熱材がよく使われるようになっています。

断熱以外にも、水を吸う 調湿効果があるため よいとされています。

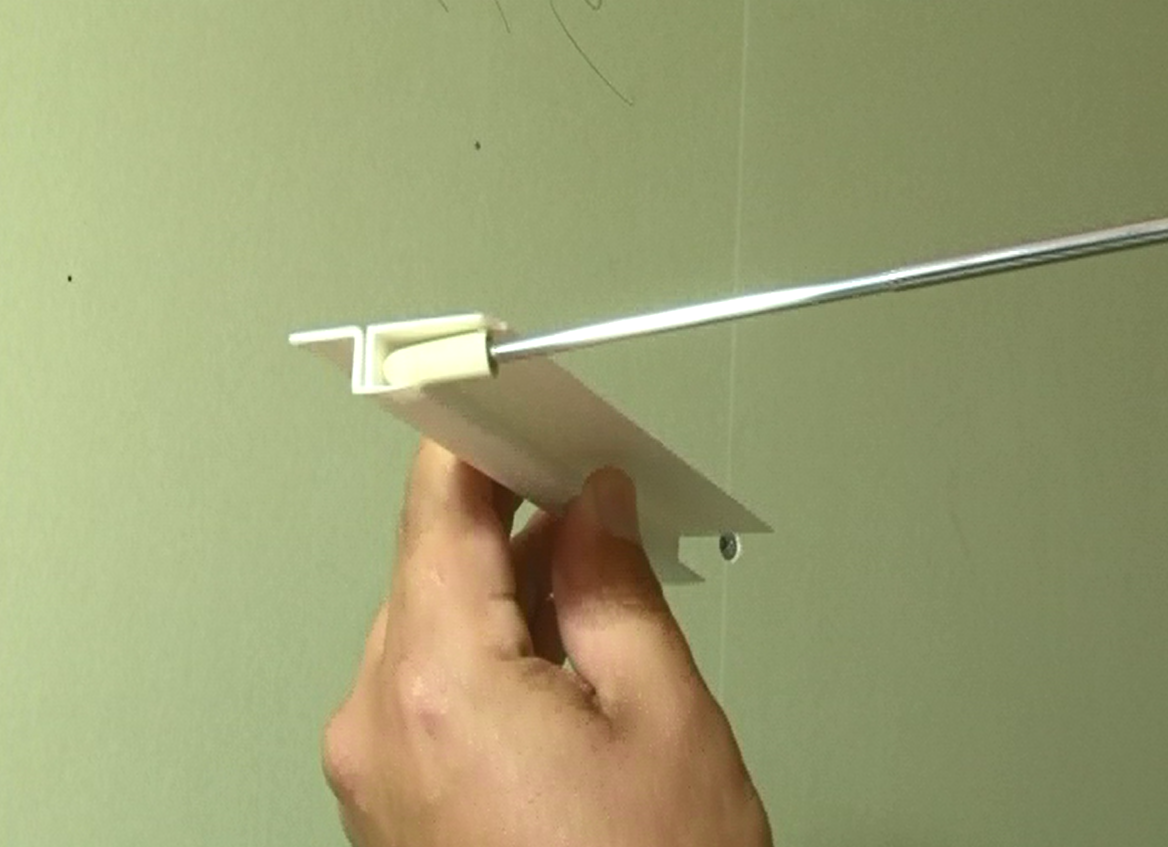

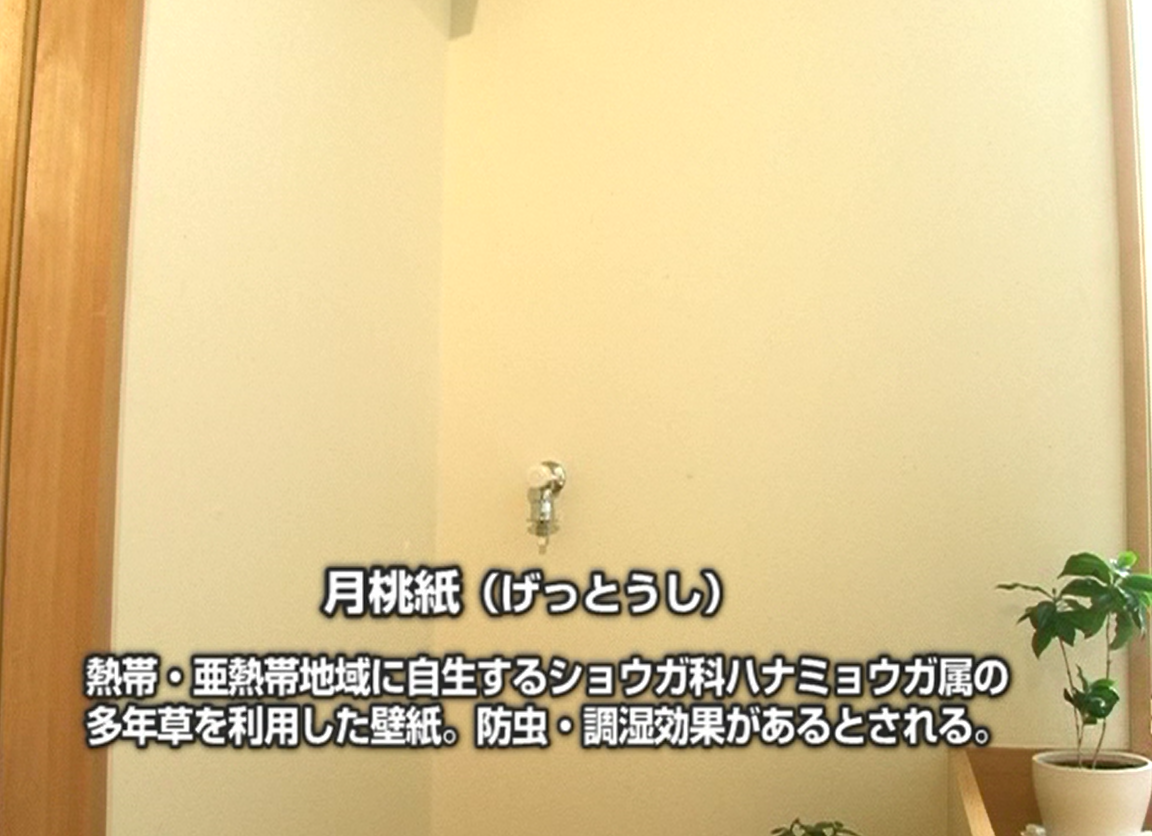

和紙をクロスにて使う場合は、重ね貼りの位置を考慮します。和紙は雰囲気はありますが、水を吸うため、縮んだり、延びたりします。そのため、水回りなど、湿気の多いところには、あまり使えません。重ね貼りの位置は、壁と天井で合わせて施工する場合もあり、設計段階での考慮が必要になります。

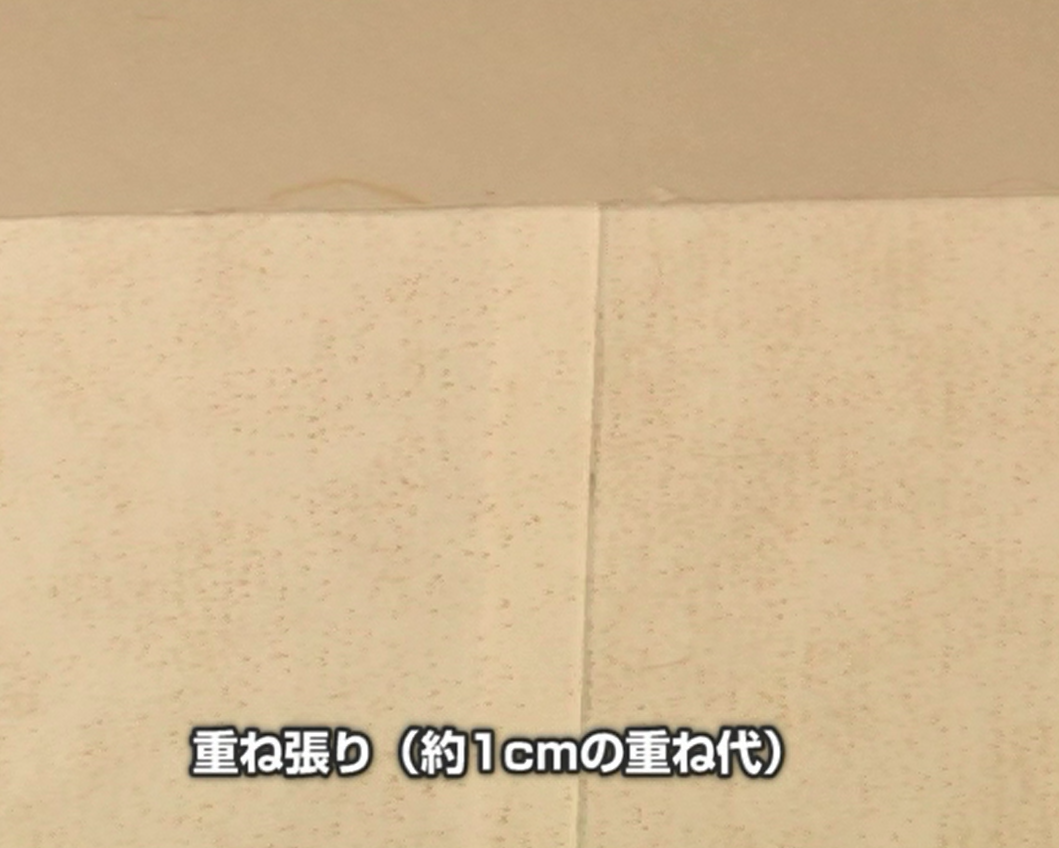

水廻りの場所には、月桃紙を使う場合が多いもあります。こちらは、湿気により作用するわけではないです。

③建具廻りの納まり

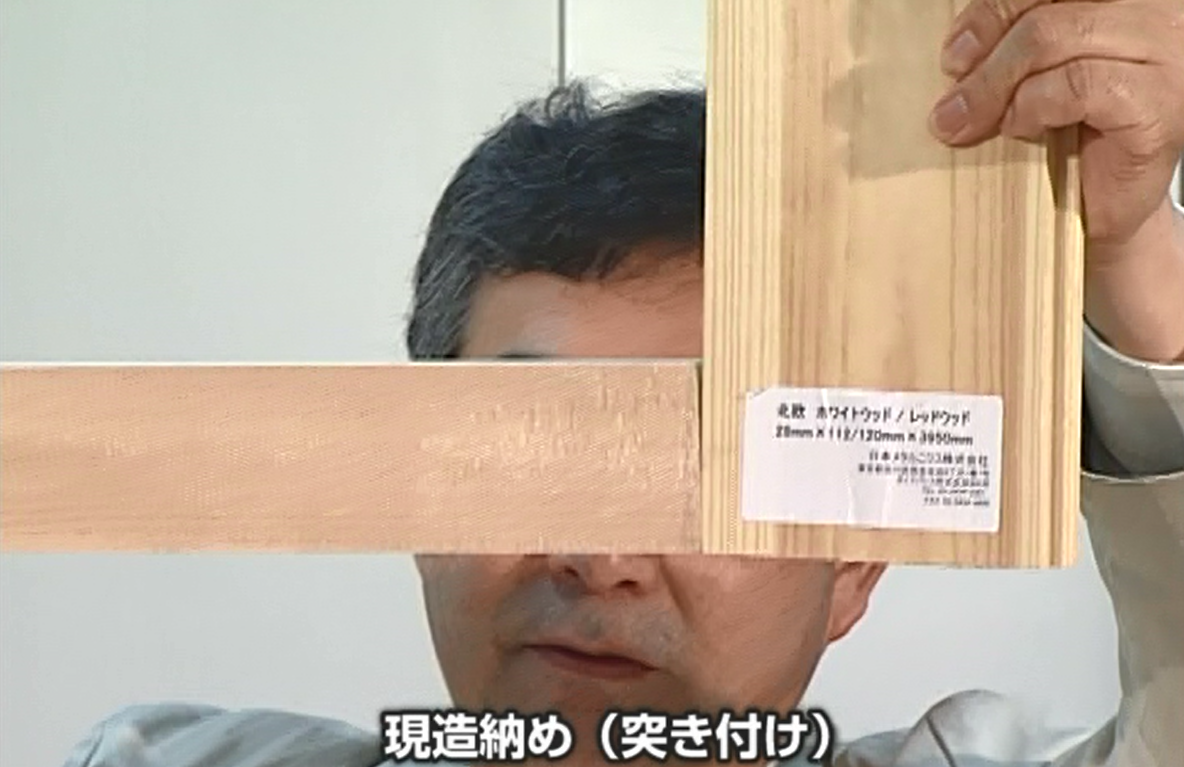

一般的にこの突き付けという納まりを建具では用います。

もし下枠が上枠にかってしまうと、横から見た時に枠がみえてしまい、見栄えがよくありません。

よって、一般的には、建具は現場納め 突き付け という手法を用います。

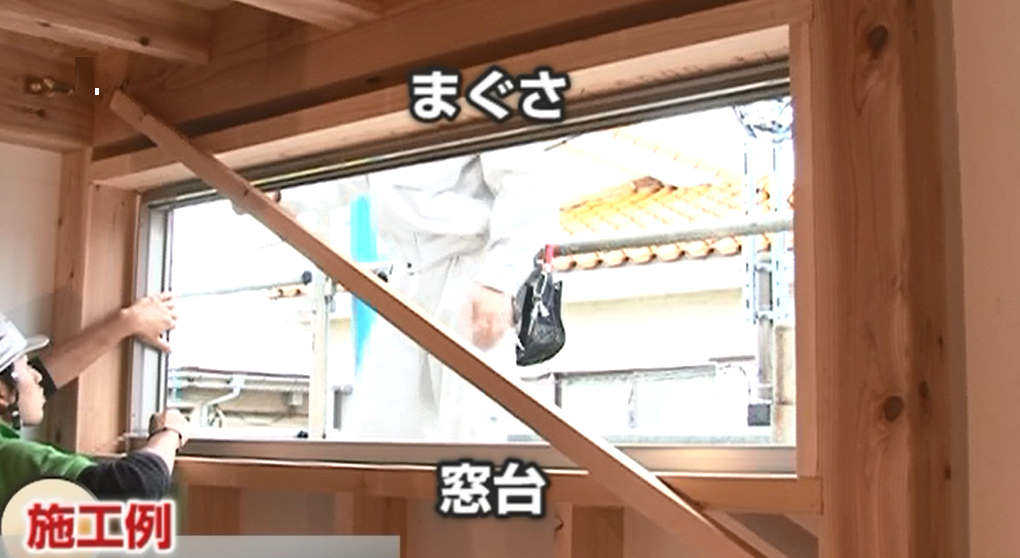

サッシをいれるには、窓枠を設置する必要があり、まぐさと窓台を設置します。

水が浸入してこないように水切りシートを入れます。

その上に窓台を敷、窓台に対して壁の石膏ボードを入れます。

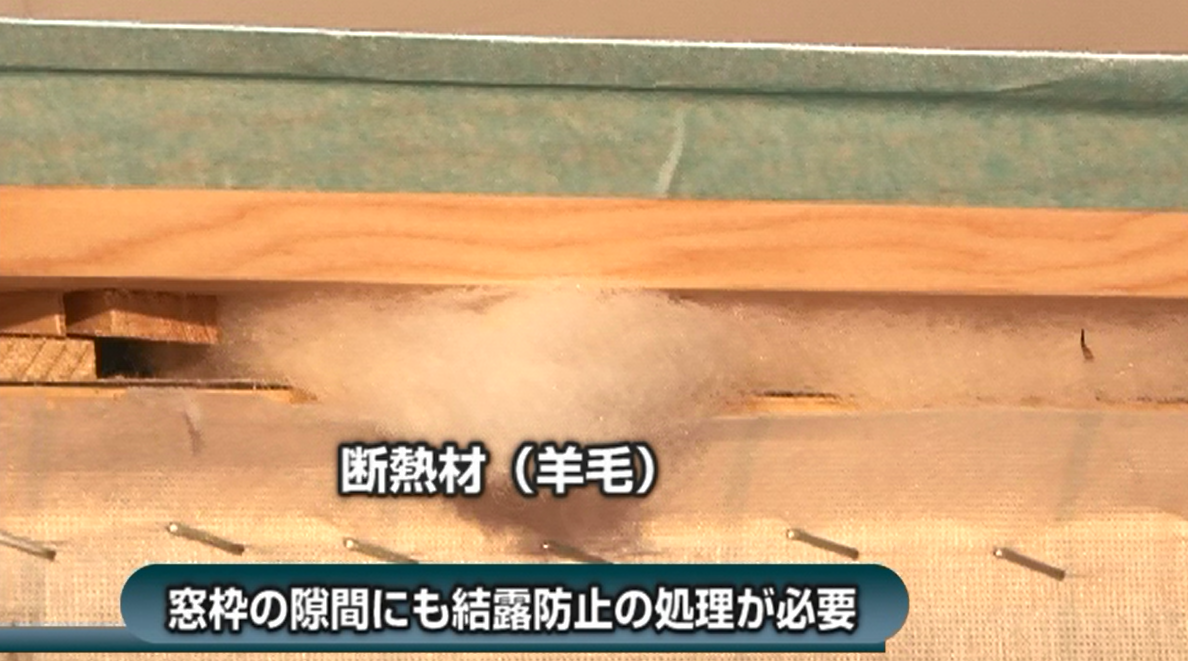

施工上隙間がでてくるため、窓枠の隙間に断熱材をいれて、結露防止をおこないます。